JP4635459B2 - 情報処理方法、復号処理方法、および情報処理装置、並びにコンピュータ・プログラム - Google Patents

情報処理方法、復号処理方法、および情報処理装置、並びにコンピュータ・プログラム Download PDFInfo

- Publication number

- JP4635459B2 JP4635459B2 JP2004073057A JP2004073057A JP4635459B2 JP 4635459 B2 JP4635459 B2 JP 4635459B2 JP 2004073057 A JP2004073057 A JP 2004073057A JP 2004073057 A JP2004073057 A JP 2004073057A JP 4635459 B2 JP4635459 B2 JP 4635459B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- label

- subset

- node

- receiver

- special

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

Images

Description

E(NK2,Kc),E(NK6,Kc),E(NK15,Kc)

の暗号文を生成して、ネットワーク配信あるいは記録媒体に格納して提供する。なお、E(A,B)はデータBを鍵Aで暗号化したデータを意味する。またNKnは、図に示す第n番のノードキーを意味する。従って、上記式は、

コンテンツキーKcをノードキーNK2で暗号化した暗号化データE(NK2,Kc)と、コンテンツキーKcをノードキーNK6で暗号化した暗号化データE(NK6,Kc)と、コンテンツキーKcをノードキーNK15で暗号化した暗号化データE(NK15,Kc)と、を含む3つの暗号文のセットであることを意味している。

Advances in Cryptography−Crypto 2001, Lecture Notes in Computer Science 2139,Springer,2001 pp.41−62「D.Naor,M.Naor and J.Lotspiech著"Revocation and Tracing Schemes for Stateless Receivers"」 Advances in Cryptography−Crypto 2002, Lecture Notes in Computer Science 2442,Springer,2002,pp47−60「D.Halevy and A.Shamir著"The LSD Broadcast Encryption Scheme"」

情報処理装置において、階層木構成に基づくブロードキャストエンクリプション方式を適用し、排除(リボーク)機器を除く特定の選択機器にのみ復号可能とした暗号文の提供処理に適用する階層木を生成する情報処理方法であり、

前記情報処理装置のラベル生成手段が、階層木を適用したSD(Subset Difference)方式に基づいて設定するサブセット各々に対応するラベル(LABEL)中、選択された一部の特別サブセットに対応するラベルの値を、他の特別サブセット対応のラベルの値に対する一方向性関数Fの適用によって算出可能な値として設定したラベルを生成するラベル生成ステップと、

前記情報処理装置の提供ラベル決定手段が、前記階層木の末端ノード対応の受信機に対する提供ラベルを決定するステップであり、

前記特別サブセットに対応しない特別サブセット非対応ラベルと、

前記特別サブセットに対応するラベルであって、受信機への提供ラベルに対する一方向性関数Fの適用によって算出可能なラベルを除く最小限の特別サブセット対応ラベルと、

を受信機に対する提供ラベルとして決定する提供ラベル決定ステップと、

を有することを特徴とする情報処理方法にある。

情報処理装置において、階層木構成に基づくブロードキャストエンクリプション方式であるSD(Subset Difference)方式に基づいて設定するサブセット各々に対応するサブセットキーによって暗号化された暗号文の復号処理を実行する復号処理方法であり、

前記情報処理装置は、

前記サブセット各々に対応するラベル(LABEL)中、選択された一部の特別サブセットに対応しない特別サブセット非対応ラベルと、

前記特別サブセットに対応するラベルであって、受信機への提供ラベルに対する一方向性関数Fの適用によって算出可能なラベルを除く最小限の特別サブセット対応ラベルを記憶部に保持し、

前記情報処理装置の暗号文選択手段が、前記暗号文から、自己の保持するラベル、または自己の保持するラベルから算出可能なラベルに基づく擬似乱数生成処理によって導出可能なサブセットキーを適用して生成した暗号文を選択する暗号文選択ステップと、

前記情報処理装置のラベル算出手段が、暗号文の適用サブセットキーが、保持ラベルに基づく擬似乱数生成処理によって導出可能なサブセットキーでない場合に、保持ラベルに対して一方向性関数Fを適用し、保持ラベルと異なるラベルを算出するラベル算出ステップと、

前記情報処理装置のサブセットキー生成手段が、保持ラベルまたは算出ラベルに基づく擬似乱数生成処理によってサブセットキーを生成するステップと、

前記情報処理装置の復号手段が、生成サブセットキーを適用して暗号文の復号処理を実行する復号ステップと、

を有することを特徴とする復号処理方法にある。

階層木構成に基づくブロードキャストエンクリプション方式を適用し、排除(リボーク)機器を除く特定の選択機器にのみ復号可能とした暗号文の提供処理に適用する階層木を生成する情報処理装置であり、

階層木を適用したSD(Subset Difference)方式に基づいて設定するサブセット各々に対応するラベル(LABEL)中、選択された一部の特別サブセットに対応するラベルの値を、他の特別サブセット対応のラベルの値に対する一方向性関数Fの適用によって算出可能な値として設定したラベルを生成するラベル生成手段と、

前記階層木の末端ノード対応の受信機に対する提供ラベルを決定する提供ラベル決定手段であり、

前記特別サブセットに対応しない特別サブセット非対応ラベルと、

前記特別サブセットに対応するラベルであって、受信機への提供ラベルに対する一方向性関数Fの適用によって算出可能なラベルを除く最小限の特別サブセット対応ラベルとを受信機に対する提供ラベルとして決定する提供ラベル決定手段と、

を有することを特徴とする情報処理装置にある。

(a)仮選択ラベル中、ノードiとノードjが親子関係になっている第1の特別なサブセットSSi,j、および、リボークする受信機がひとつもない場合に使用する全受信機を含む全体木に対応する第2の特別なサブセットSS1,φのいずれでもないサブセット対応のラベルLABELi,jと、

(b)仮選択ラベルから、前記第1の特別なサブセットSSi,j、および、前記第2の特別なサブセットSS1,φのいずれかに対応するラベルであり、

(b1)ノードyがPathNodes−mに含まれるノードであり、かつ、

(b2)ノード2yがPathNodes−mに含まれていないノード

である値yに対応する値xyに対応するラベルLABELi,jと、

上記(a)または(b)の条件を満足するラベルを、受信機umに対する最終提供ラベルとして決定する構成であることを特徴とする。

階層木構成に基づくブロードキャストエンクリプション方式であるSD(Subset Difference)方式に基づいて設定するサブセット各々に対応するサブセットキーによって暗号化された暗号文の復号処理を実行する情報処理装置であり、

前記サブセット各々に対応するラベル(LABEL)中、選択された一部の特別サブセットに対応しない特別サブセット非対応ラベルと、

前記特別サブセットに対応するラベルであって、受信機への提供ラベルに対する一方向性関数Fの適用によって算出可能なラベルを除く最小限の特別サブセット対応ラベルを格納した記憶部と、

前記暗号文から、自己の保持するラベル、または自己の保持するラベルから算出可能なラベルに基づく擬似乱数生成処理によって導出可能なサブセットキーを適用して生成した暗号文を選択する暗号文選択手段と、

暗号文の適用サブセットキーが、保持ラベルに基づく擬似乱数生成処理によって導出可能なサブセットキーでない場合に、保持ラベルに対して一方向性関数Fを適用し、保持ラベルと異なるラベルを算出するラベル算出手段と、

保持ラベルまたは算出ラベルに基づく擬似乱数生成処理によってサブセットキーを生成するサブセットキー生成手段と、

生成サブセットキーを適用して暗号文の復号処理を実行する復号手段と、

を有することを特徴とする情報処理装置にある。

情報処理装置において、階層木構成に基づくブロードキャストエンクリプション方式を適用し、排除(リボーク)機器を除く特定の選択機器にのみ復号可能とした暗号文の提供処理に適用する階層木を生成させるコンピュータ・プログラムであり、

前記情報処理装置のラベル生成手段に、階層木を適用したSD(Subset Difference)方式に基づいて設定するサブセット各々に対応するラベル(LABEL)中、選択された一部の特別サブセットに対応するラベルの値を、他の特別サブセット対応のラベルの値に対する一方向性関数Fの適用によって算出可能な値として設定したラベルを生成させるラベル生成ステップと、

前記情報処理装置の提供ラベル決定手段に、前記階層木の末端ノード対応の受信機に対する提供ラベルを決定させるステップであり、

前記特別サブセットに対応しない特別サブセット非対応ラベルと、

前記特別サブセットに対応するラベルであって、受信機に提供されるラベルに対する一方向性関数Fの適用によって算出可能なラベルを除く最小限の特別サブセット対応ラベルと、

を受信機に対する提供ラベルとして決定させる提供ラベル決定ステップと、

を有することを特徴とするコンピュータ・プログラムにある。

情報処理装置において、階層木構成に基づくブロードキャストエンクリプション方式であるSD(Subset Difference)方式に基づいて設定するサブセット各々に対応するサブセットキーによって暗号化された暗号文の復号処理を実行させるコンピュータ・プログラムであり、

前記情報処理装置は、

前記サブセット各々に対応するラベル(LABEL)中、選択された一部の特別サブセットに対応しない特別サブセット非対応ラベルと、

前記特別サブセットに対応するラベルであって、受信機への提供ラベルに対する一方向性関数Fの適用によって算出可能なラベルを除く最小限の特別サブセット対応ラベルを記憶部に保持し、

前記情報処理装置の暗号文選択手段に、前記暗号文から、自己の保持するラベル、または自己の保持するラベルから算出可能なラベルに基づく擬似乱数生成処理によって導出可能なサブセットキーを適用して生成した暗号文を選択させる暗号文選択ステップと、

前記情報処理装置のラベル算出手段に、暗号文の適用サブセットキーが、保持ラベルに基づく擬似乱数生成処理によって導出可能なサブセットキーでない場合に、保持ラベルに対して一方向性関数Fを適用し、保持ラベルと異なるラベルを算出させるラベル算出ステップと、

前記情報処理装置のサブセットキー生成手段に、保持ラベルまたは算出ラベルに基づく擬似乱数生成処理によってサブセットキーを生成させるステップと、

前記情報処理装置の復号手段に、生成サブセットキーを適用して暗号文の復号処理を実行させる復号ステップと、

を有することを特徴とするコンピュータ・プログラムにある。

1.Complete Subtree(CS)方式の概要

2.Subset Difference(SD)方式の概要

3.一方向木を用いたSD方式のラベル数削減構成

4.一方向木の構成方法例

5.一方向木を適用した情報配信処理例

6.Basic Layered Subset Difference(ベーシックLSD)方式の概要

7.一方向木を用いたベーシックLSD方式のラベル数削減構成

8.General Layered Subset Difference(一般化LSD)方式の概要

9.一方向木を用いた一般化LSD方式のラベル数削減構成

まず既存の階層型木構造を適用したブロードキャストエンクリプション(Broadcast Encryption)方式として知られているComplete Subtree(CS)方式の概要について説明する。

P(i):ノードiの親ノード

S(i):ノードiの兄弟(sibling)であるノード(すなわち、iと異なるノードで、iと同じ親を持つノード)

LC(i):ノードiの左側の子ノード

RC(i):ノードiの右側の子ノード

Complete Subtree(CS)方式は、基本的に背景技術の欄において説明した構成に相当し、図3に示すように、階層型木構造として各ノードが2つに分岐する形を持つ2分木を用いる。図3は、受信機数N=16の例である。この2分木の各リーフ(葉)に各受信機を割り当てる(図3におけるu1〜u16)。また、木の各ノード(節)を用いて、「そのノードを頂点とする部分木のリーフ(葉)に割り当てられた受信機からなる集合」を表す。図3におけるノードi201は、受信機u5とu6からなる集合を表す。

E(NK5,Kc),E(NK7,Kc),E(NK9,Kc),E(NK12,Kc),E(NK16,Kc)

の暗号文セットを生成して、ネットワーク配信あるいは記録媒体に格納して提供する。なお、E(A,B)はデータBを鍵Aで暗号化したデータを意味する。

上記のように、Complete Subtree(CS)方式においては、階層木の各ノード(節)を用いて、「そのノードを頂点とする部分木のリーフ(葉)に割り当てられた受信機からなる集合」を表していた。これに対し、Subset Difference(SD)方式においては、階層木の2つのノードi,j(ただしiはjの先祖であるノード)を用いて、「(ノードiを頂点とする部分木のリーフ(葉)からなる集合)から(ノードjを頂点とする部分木のリーフ(葉)からなる集合)を引いた集合」を表す。

GL(T)=ノードiを始点にした場合のノードkの左側の子ノードLC(k)のラベルLABELi,LC(k)

GM(T)=ノードiを始点にした場合のノードkの鍵(これを集合Si,kに対応するサブセットキーSKi,kとする)

GR(T)=ノードiを始点にした場合のノードiの右側の子ノードRC(k)のラベルLABELi,RC(k)

GM(LABELi,a)=SKi,aとなる。

サブセットSi,aは、図8(a)に示すように、ノードaを頂点とした部分木のリーフをリボーク機器として設定したサブセットであり、ノードiを頂点とした部分木のリーフのうちノードaを頂点とした部分木のリーフ以外のリーフのみを情報配信対象として設定されるサブセットである。

GM(LABELi,b)=SKi,bとなる。

サブセットSi,bは、図8(b)に示すように、ノードbを頂点とした部分木のリーフをリボーク機器として設定したサブセットであり、ノードiを頂点とした部分木のリーフのうちノードbを頂点とした部分木のリーフ以外のリーフのみを情報配信対象として設定されるサブセットである。

GM(LABELi,c)=SKi,cとなる。

サブセットSi,cは、図8(c)に示すように、ノードc(リーフc)をリボーク機器として設定したサブセットであり、ノードiを頂点とした部分木のリーフのうちリーフc以外のリーフのみを情報配信対象として設定されるサブセットである。

LABEL1,3,

LABEL1,5,

LABEL1,8,

LABEL1,18,

を保持する。

LABEL2,5,

LABEL2,8,

LABEL2,18,

の3つのラベルを保持する。

LABEL4,8,

LABEL4,18,

の2つのラベルを保持する。

LABEL9,18,

の1つのラベルを保持する。

LABEL1,φ,

を1つ保持する。

i=1に対してj=3,5,8,18の4つのラベル

i=2に対してj=5,8,18の3つのラベル

i=4に対してj=8,18の2つのラベル

i=9に対してj=18の1つのラベル

リボークなしの場合用のLABELを1つ

の計11個のラベルとなる。

次に、本発明に係る一方向木を用いたSubset Difference(SD)方式のラベル数の削減構成について説明する。上述したSubset Difference(SD)方式を観察すると、以下のことがわかる。

(A)受信機に直接、管理センタ(TC)から与えられる場合と、

(B)受信機がそれ以外のラベルから擬似乱数生成器Gを用いて導出する場合と、

があるが、

ノードiとノードjが親子の関係(距離1、すなわち連続する階層にある)であるラベルについては、上記の(B)の場合は存在せず、すべて、(A)受信機に直接、管理センタ(TC)から与えられる場合しかありえない。

S9,18={u4}

S4,8={u3,u4}

S2,5={u1,u2,u3,u4}

S1,3={u1,u2,u3,u4,u5,u6,u7,u8}

である。

i=1に対してj=3,5,8,18の4つのラベル

LABEL1,3,

LABEL1,5,

LABEL1,8,

LABEL1,18,

i=2に対してj=5,8,18の3つのラベル

LABEL2,5,

LABEL2,8,

LABEL2,18,

i=4に対してj=8,18の2つのラベル

LABEL4,8,

LABEL4,18,

i=9に対してj=18の1つのラベル

LABEL9,18,

リボークなしの場合用のLABELを1つ

LABEL1,φ,

計11のラベルを安全に保持する必要があったが、本発明の構成を適用することにより、ノードi,jが親子関係になるラベル、すなわち、

LABEL1,3,

LABEL2,5,

LABEL4,8,

LABEL9,18,

さらに、リボークなしの場合用のLABELである

LABEL1,φ,

これらのラベルを、受信機は保持することが必要であるが、以下において説明する一方向木を適用することで、受信機の保持すべきラベル数を削減することが可能となる。

以下、本発明にかかる一方向木を用いた階層木構成に基づく情報配信構成について説明する。なお、本明細書の説明において用いている「一方向木」とは、一般的な用語ではなく本発明の説明のために用いる言葉であり、ある特性を持つ木構造を定義した言葉である。

N個の葉を持つ完全2分木が一方向木であるとは、図13に示すように、最上位のノードであるルートを1、それ以降のノードを上位の左から順に2,3,...,2N−1と幅優先(breadth first order)で各ノードにノード番号を設定した場合に、ノードiに対応する値、すなわちノード対応値としてそれぞれCビット(たとえば128ビット)の値xi(i=1,2,...,2N−1)を設定し、i=1,2,...,N−1について、xi=F(x2i)が成り立つ木構造をいうものとする。

例えば、

x8=F(x16)

x4=F(x8)

x2=F(x4)

x1=F(x2)

のように、2分木の構成ノードiに対応して設定されるノード対応値xiは、xi=F(x2i)が成り立つように設定される。

[入力]

2分木を構成する葉(リーフ)の数N、

Cビット出力の一方向性関数F、

[出力]

2分木を構成する全ノード(葉(リーフ)を含む)数:2N−1に対応する2N−1個のCビットの数x1,x2,...,x2N−1

である。

1.N個のCビットの数xN,xN+1,...,x2N−1を独立に選択する。

2.iをカウンタとして2N−1から1まで1ずつ減少させながら下記の処理を行う。

(2−1)もしiが偶数なら、関数Fを適用しF(xi)を計算し、これをxi/2とセットする。

3.2N−1個のCビットの数x1,x2,...,x2N−1を出力して終了する。値xiが一方向木のノードiに対応する値、すなわちノード対応値となる。ここで、葉の数がNである完全2分木のノードの総数は2N−1である点に注意されたい。

次に、上述した一方向木を適用した情報配信処理例について説明する。以下、

(5−1)セットアップ処理

(5−2)情報配信処理

(5−3)受信および復号処理

の各処理について順次、説明する。

セットアップ処理はシステムの立ち上げ時に1度だけ行う。これ以降の情報配信および受信と復号の処理は、送信すべき情報が生じる毎に実行する。たとえば新しいコンテンツを格納したDVDディスクなどのコンテンツ格納記録媒体が作成され、ユーザに対して配布される毎、あるいはインターネットを介して暗号化コンテンツが配信される毎に繰り返し行う。

まず、管理センタ(TC)は、2分木でありN個のリーフ(葉)を持つ階層木を定義する。なお、この階層木は、上述の一方向木とは別である。階層木中の各ノードに対応する識別子として、k(k=1,2,・・・,2N−1)を設定する。ただしルートを1とし、以下、下層ノードについて順次、幅優先(breadth first order)で、識別子(番号)付与を行う。すなわち、図15に示すようなノード番号(y)の設定を行なう。この処理により2分木中の各ノードにy=1〜2N−1のノード番号が設定される。

管理センタ(TC)は、先に図8のフローを参照して説明したアルゴリズムに従って、葉がN個である2分木における各ノードiの対応値xiを算出する。すなわち、

(a)2分木を構成する葉(リーフ)の数N、

(b)Cビット出力の一方向性関数F、

を入力として、2分木を構成する全ノード(葉(リーフ)を含む)数:2N−1に対応する2N−1個のCビットの数x1,x2,...,x2N−1

を決定する。

[入力]

2分木を構成する葉(リーフ)の数N、

Cビット出力の一方向性関数F、

[出力]

2分木を構成する全ノード(葉(リーフ)を含む)数:2N−1に対応する2N−1個のCビットの数x1,x2,...,x2N−1

に従って2N−1個のCビットの数x1,x2,...,x2N−1を定める。

LABEL1,φ=x1

とする。

xy=LABELP(y),S(y)

とする。

なお、P(i)はノードiの親ノードであり、S(i)はノードiの兄弟ノードである。

F(xi)=xi/2

を満足する。

LABELP(y),S(y)を、ノードy301に対応するノード対応値としてのxyとする。すなわち、

xy=LABELP(y),S(y)

とする。

LABEL1,φ=x1

と設定し、

さらに、y=1,2,...,N−1に対して、

LABELy,2y=x2y+1

LABELy,2y+1=x2y

とする。

(a)リボークする受信機がひとつもない場合に使用する全受信機を含む全体木に対応する第2の特別なサブセットSS1,φのラベルLABEL1,φと、

(b)ノードiとノードjが親子関係になっている第1の特別なサブセットSSi,j(ただし、上述のようにj=2,3,・・・,2N−1である)に対応するラベルLABELi,jとの特別なサブセット対応のラベルと、図14を参照して説明したアルゴリズムによって算出した2N−1個のCビットの数x1,x2,...,x2N−1との対応を示す。

x1=LABEL1,Φ

x2=LABEL1,3

x3=LABEL1,2

x4=LABEL2,5

x5=LABEL2,4

: :

x30=LABEL15,31

x31=LABEL15,30

(a)リボークする受信機がひとつもない場合に使用する全受信機を含む全体木に対応する第2の特別なサブセットSS1,φのラベルLABEL1,φと、

(b)ノードiとノードjが親子関係になっている第1の特別なサブセットSSi,j(ただし、上述のようにj=2,3,・・・,2N−1である)に対応するラベルLABELi,jと、

の各ラベルの値を、図14を参照して説明したアルゴリズムによって算出した2N−1個のCビットの数x1,x2,...,x2N−1に対応付けて決定する。

次に、管理センタ(TC)は、ノードiとノードjが親子関係になっている第1の特別なサブセットSSi,jのラベルLABELi,jを擬似乱数生成器Gに入力し、ノードiを始点とした、ノードjの子ノードのラベルLABELi,LC(j)と、LABELi,RC(j)を求める。

LABELi,LC(j)=GL(LABELi,j)

LABELi,RC(j)=GR(LABELi,j)

として、各ラベルを設定する。

次に管理センタ(TC)は、受信機umに対して提供するラベル、すなわち、受信機umが保管すべきラベルを決定する。

LABEL1,3、LABEL1,5、LABEL1,8、LABEL1,18、LABEL2,5、LABEL2,8、LABEL2,18、LABEL4,8、LABEL4,18、LABEL9,18、LABEL1,φの11個のラベルが選択される。

PathNodes−1={1,2,4,8,16}

PathNodes−4={1,2,4,9,19}

PathNodes−11={1,3,6,13,26}

となる。

(b)仮選択ラベル中、いずれかの特別なサブセット、すなわち、ノードiとノードjが親子関係になっている第1の特別なサブセットSSi,j、および、リボークする受信機がひとつもない場合に使用する全受信機を含む全体木に対応する第2の特別なサブセットSS1,φのいずれかに対応するラベルであり、

(b1)ノードyがPathNodes−mに含まれるノードであり、かつ、

(b2)ノード2yがPathNodes−mに含まれていないノード

である値yに対応する値xyに対応するラベルLABELi,j。

上記(a)の条件を満足するラベルと、(b)の条件を満足するラベルとが、受信機umに提供される。

LABEL1,3、LABEL1,5、LABEL1,8、LABEL1,18、LABEL2,5、LABEL2,8、LABEL2,18、LABEL4,8、LABEL4,18、LABEL9,18、LABEL1,φの11個のラベルが選択される。

LABEL1,5、LABEL1,8、LABEL1,18、LABEL2,8、LABEL2,18、LABEL4,18の6個のラベルが選択されて受信機u4に与えられる。

(b1)ノードyがPathNodes−mに含まれるノードであり、かつ、

(b2)ノード2yがPathNodes−mに含まれていないノード

として選択されるノード番号yに対応して設定される値xyに対応するラベルLABELi,j。

x1=LABEL1,Φ

x2=LABEL1,3

x3=LABEL1,2

x4=LABEL2,5

x5=LABEL2,4

: :

x30=LABEL15,31

x31=LABEL15,30

である。

ここで、

(b1)ノードyがPathNodes−mに含まれるノードであり、かつ、

(b2)ノード2yがPathNodes−mに含まれていないノード

を満足するノード番号yを選択する。

(b1)ノードyがPathNodes−mに含まれ、

の条件を満足するノードは、PathNodes−4={1,2,4,9,19}の各ノードである。

この中で、

(b2)ノード2yが含まれていないノード

は、ノード4,9,19となる。ノード1,2については、

ノード1は、ノード2×1に対応するノード2が、PathNodes−4={1,2,4,9,19}中に含まれ、また、

ノード2は、ノード2×2に対応するノード4が、PathNodes−4={1,2,4,9,19}中に含まれる。

(b1)ノードyがPathNodes−mに含まれ、かつ、

(b2)ノード2yが含まれていないノード

これらの条件(b1),(b2)を満足するノードは、ノード番号はy=4,9,19となる。

x4=LABEL2,5

x9=LABEL4,8

x19=LABEL9,18

が、条件(b)を満足するラベルとして選択され、受信機u4に対する提供ラベルとして決定される。

条件(a)を満足するラベルとして、

LABEL1,5、LABEL1,8、LABEL1,18、LABEL2,8、LABEL2,18、LABEL4,18の6個のラベル、

条件(b)を満足するラベルとして、

x4=LABEL2,5、x9=LABEL4,8、x19=LABEL9,18の3個のラベル、

計9個のラベルが提供されるラベルとなる。

LABEL1,3、LABEL1,5、LABEL1,8、LABEL1,18、LABEL2,5、LABEL2,8、LABEL2,18、LABEL4,8、LABEL4,18、LABEL9,18、LABEL1,φの11個のラベルが提供されることになるが、本発明の方式においては、上述したように、受信機u4には、9個のラベル、すなわち、

条件(a)を満足するラベルとして、

LABEL1,5、LABEL1,8、LABEL1,18、LABEL2,8、LABEL2,18、LABEL4,18の6個のラベル、

条件(b)を満足するラベルとして、

x4=LABEL2,5、x9=LABEL4,8、x19=LABEL9,18の3個のラベル、

のみが提供されることになる。

LABEL1,3、

LABEL1,φ、

の2つのラベルであるが、

これらのラベルについては、受信機u4は、提供されたラベルから算出する。すなわち、

LABEL1,3=x2

LABEL1,φ=x1

であり、

受信機u4は、x4=LABEL2,5を有しており、

前述したノード対応値としての2N−1個のCビットの数x1,x2,...,x2N−1のそれぞれは、前述の図14のフローを参照して説明したアルゴリズムに従って算出される値であり、

F(xi)=xi/2

を満足する。

F(x4)=x2=LABEL1,3

F(x2)=x1=LABEL1,φ

を算出することができる。

これらの処理の詳細については、さらに後段で説明する。

まず、仮選択ラベルとして、

LABEL1,3、LABEL1,5、LABEL1,9、LABEL1,17、LABEL2,5、LABEL2,9、LABEL2,17、LABEL4,9、LABEL4,17、LABEL8,17、LABEL1,φの11個のラベルが選択される。

LABEL1,5、LABEL1,9、LABEL1,17、LABEL2,9、LABEL2,17、LABEL4,17の6個のラベルが選択される。

(b1)ノードyがPathNodes−mに含まれるノードであり、かつ、

(b2)ノード2yがPathNodes−mに含まれていないノード

として選択されるノード番号yに対応して設定される値xyに対応するラベルLABELi,jである。

ここで、

(b1)ノードyがPathNodes−mに含まれるノードであり、かつ、

(b2)ノード2yがPathNodes−mに含まれていないノード

を満足するノード番号yはy=16のみである。

x16=LABEL8,17

が、条件(b)を満足するラベルとして選択され、受信機u1に対する提供ラベルとして決定される。

条件(a)を満足するラベルとして、

LABEL1,5、LABEL1,9、LABEL1,17、LABEL2,9、LABEL2,17、LABEL4,17の6個のラベル、

条件(b)を満足するラベルとして、

x16=LABEL8,17の1個のラベル、

計7個のラベルが提供されるラベルとなる。

LABEL1,3、LABEL1,5、LABEL1,9、LABEL1,17、LABEL2,5、LABEL2,9、LABEL2,17、LABEL4,9、LABEL4,17、LABEL8,17、LABEL1,φの11個のラベルが提供されることになるが、本発明の方式においては、上述したように、受信機u1には、7個のラベルのみが提供されることになる。

LABEL4,9、

LABEL2,5、

LABEL1,3、

LABEL1,φ、

の4つのラベルであるが、

これらのラベルについては、受信機u1は、提供されたラベルから算出する。すなわち、

LABEL4,9=x8、

LABEL2,5=x4、

LABEL1,3=x2

LABEL1,φ=x1

であり、

受信機u1は、x16=LABEL8,17を有しており、

前述したノード対応値としての2N−1個のCビットの数x1,x2,...,x2N−1のそれぞれは、前述の図14のフローを参照して説明したアルゴリズムに従って算出される値であり、

F(xi)=xi/2

を満足する。

F(x16)=x8=LABEL4,9

F(x8)=x4=LABEL2,5

F(x4)=x2=LABEL1,3

F(x2)=x1=LABEL1,φ

を算出することができる。

{0,1}logN

で表せる。

xy=LABELP(y),S(y)

が1つ必ず、受信機に与えられる。なお、P(i)はノードiの親ノードであり、S(i)はノードiの兄弟ノードである。

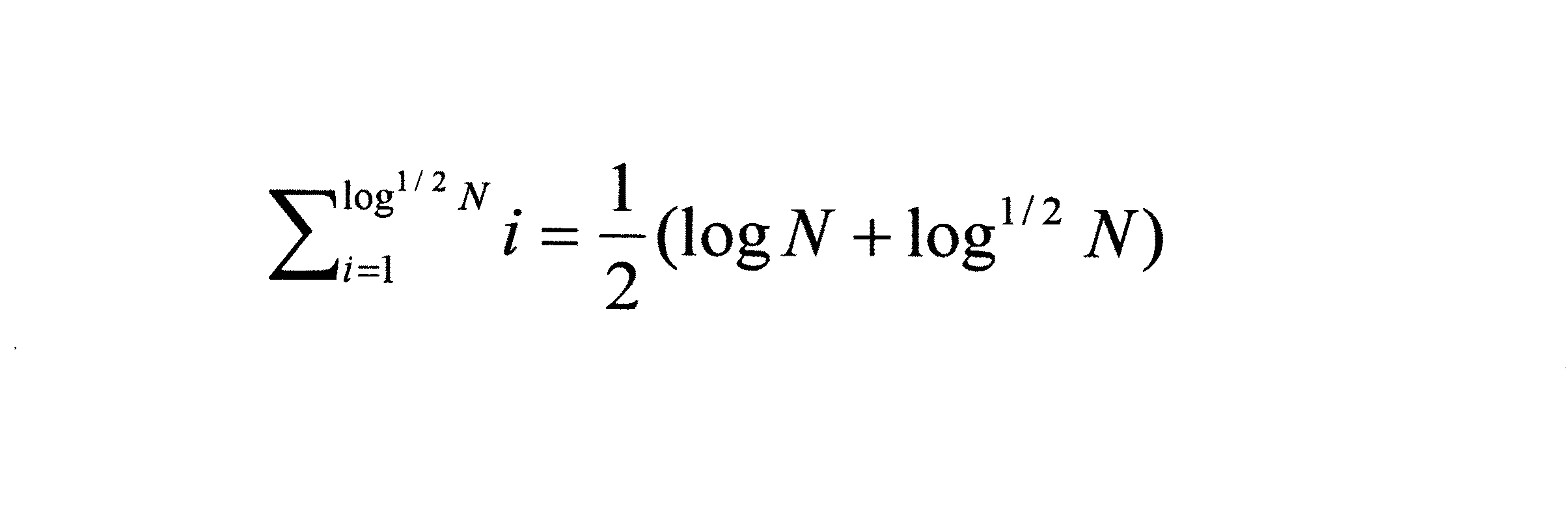

なお、上記式は、logN個からj個を選択する場合の数を示す式である。

log16=4である。

j=1の場合、すなわち、受信機の設定された自己ノード(リーフ)のノード番号(y)の対応値(Xy)に相当するラベル[xy=LABELP(y),S(y)]に加えて、さらに1個のラベルを与えられる受信機は、(u2,u3,u5,u9)の4つとなる。

j=2の場合、すなわち、受信機の設定された自己ノード(リーフ)のノード番号(y)の対応値(Xy)に相当するラベル[xy=LABELP(y),S(y)]に加えて、さらにラベルを2個与えられる受信機は、(u4,u6,u7,u10,u11,u13)の6つとなる。

j=3の場合、すなわち、受信機の設定された自己ノード(リーフ)のノード番号(y)の対応値(Xy)に相当するラベル[xy=LABELP(y),S(y)]に加えて、さらにラベルを3個与えられる受信機は、(u8,u12,u14,u15)の4つとなる。

j=4の場合、すなわち、受信機の設定された自己ノード(リーフ)のノード番号(y)の対応値(Xy)に相当するラベル[xy=LABELP(y),S(y)]に加えて、さらにラベルを4個与えられる受信機は、(u16)の1つとなる。

なお、ノードu1は自己ノードに対応するノード対応値対応のラベルのみを保有すればよい。

logN+1個

である。

j+1個

である。

(logN+1)−(j+1)

=logN−j個

の削減が可能となる。

(a)2分木を構成する葉(リーフ)の数N、

(b)Cビット出力の一方向性関数F、

を入力として、2分木を構成する全ノード(葉(リーフ)を含む)数:2N−1に対応する2N−1個のCビットの数x1,x2,...,x2N−1

を決定する。

LABEL1,φ=x1

と設定し、

さらに、y=1,2,...,N−1に対して、

LABELy,2y=x2y+1

LABELy,2y+1=x2y

とする。

LABELi,LC(j)=GL(LABELi,j)

LABELi,RC(j)=GR(LABELi,j)

として、各ラベルを設定する。

(b)仮選択ラベル中、いずれかの特別なサブセット、すなわち、ノードiとノードjが親子関係になっている第1の特別なサブセットSSi,j、および、リボークする受信機がひとつもない場合に使用する全受信機を含む全体木に対応する第2の特別なサブセットSS1,φのいずれかに対応するラベルであり、

(b1)ノードyがPathNodes−mに含まれるノードであり、かつ、

(b2)ノード2yがPathNodes−mに含まれていないノード

である値yに対応する値xyに対応するラベルLABELi,j。

上記(a)の条件を満足するラベルと、(b)の条件を満足するラベルとを、受信機umに対する最終提供ラベルとして決定し、受信機に提供する。

次に、上述のセットアップ処理後に実行する秘密情報の送信処理の詳細について説明する。情報配信、すなわち秘密情報の送信は、管理センタ(TC)が1つ以上の暗号文を同報送信することによってなされる。それぞれの暗号文は、秘密情報をサブセットキーの1つを用いて暗号化したものである。例えば、管理センタが送信する秘密情報は、同じ送信秘密情報を異なるサブセットキーを用いて暗号化した複数の暗号文のセットとして構成される。

E(SKa,b,Kc),E(SKc,d,Kc),E(SKe,f,Kc)

の暗号文を生成して、ネットワーク配信あるいは記録媒体に格納して提供する。なお、E(A,B)はデータBを鍵Aで暗号化したデータを意味する。上記例は3つの異なるサブセットキーを適用して暗号化した3つの暗号文からなる暗号文セットである。

E(SKa,b,Kc),E(SKc,d,Kc),E(SKe,f,Kc)

に含まれるいずれかの暗号文の復号によってコンテンツキーKcを取得することができる。

E(SK2,20,Kc),E(SK3,13,Kc)

を生成する。

リボークされない受信機は、上記のサブセットのいずれかただ1つに属しているので、そのサブセットに対応するサブセットキーを用いて作られた暗号文を復号すれば秘密情報を得ることができる。受信機が復号すべき暗号文を見つけるためには、前述のサブセット指定情報を用いればよい。暗号文を特定した後、受信機は所有するラベルまたは中間ラベルからサブセットキーを導出し、これを用いて暗号文を復号する。サブセットキーを導出する方法を以下に述べる。

(A)受信機が直接ラベルLABELi,kを持つノードkの子孫である(ただしj=kの場合を含む)か、

(B)ノードiの子ノードのうち、受信機が割り当てられたリーフ(葉)nからルートへのパス上にないほうのノード(つまり、パス上にあるノードiの子ノードの兄弟であるノード)kと一致するかその子孫であるが、受信機がラベルLABELi,kを直接保持しないもの(すなわち、ノードjが、SD方式において受信機umにラベルが与えられたサブセットのうち、第1の特別なサブセットSSi,kを構成するノードkの子孫であるが、受信機がラベルLABELi,kを直接保持しないもの)

のいずれであるかを判断する。

SKi,j=GM(LABELi,j)

により求め、このサブセットキーSKi,jを用いて暗号文を復号する。

LABEL1,3、LABEL1,5、LABEL1,8、LABEL1,18、LABEL2,5、LABEL2,8、LABEL2,18、LABEL4,8、LABEL4,18、LABEL9,18、LABEL1,φの11個のラベルが提供されることになるが、本発明の方式においては、上述したように、受信機u4には、9個のラベル、すなわち、

特別サブセット非対応ラベルとして、

LABEL1,5、LABEL1,8、LABEL1,18、LABEL2,8、LABEL2,18、LABEL4,18の6個のラベル、

特別サブセット対応ラベルとして、

x4=LABEL2,5、x9=LABEL4,8、x16=LABEL9,18の3個のラベル、

のみが提供されることになる。

LABEL1,3、

LABEL1,φ、

の2つのラベルであり、

これらのラベルについては、受信機u4は、提供されたラベルから算出する。すなわち、

LABEL1,3=x2

LABEL1,φ=x1

であり、

受信機u4は、x4=LABEL2,5を有しており、

前述したノード対応値としての2N−1個のCビットの数x1,x2,...,x2N−1のそれぞれは、前述の図14のフローを参照して説明したアルゴリズムに従って算出される値であり、

F(xi)=xi/2

を満足する。

F(x4)=x2=LABEL1,3

F(x2)=x1=LABEL1,φ

を算出することができる。

LABEL1,3、LABEL1,5、LABEL1,9、LABEL1,17、LABEL2,5、LABEL2,9、LABEL2,17、LABEL4,9、LABEL4,17、LABEL8,17、LABEL1,φの11個のラベルが提供されることになるが、本発明の方式においては、上述したように、受信機u1には、7個のラベルのみが提供されることになる。

LABEL4,9、

LABEL2,5、

LABEL1,3、

LABEL1,φ、

の4つのラベルであるが、

これらのラベルについては、受信機u1は、提供されたラベルから算出する。すなわち、

LABEL4,9=x8、

LABEL2,5=x4、

LABEL1,3=x2

LABEL1,φ=x1

であり、

受信機u1は、x16=LABEL8,17を有しており、

前述したノード対応値としての2N−1個のCビットの数x1,x2,...,x2N−1のそれぞれは、前述の図14のフローを参照して説明したアルゴリズムに従って算出される値であり、

F(xi)=xi/2

を満足する。

F(x16)=x8=LABEL4,9

F(x8)=x4=LABEL2,5

F(x4)=x2=LABEL1,3

F(x2)=x1=LABEL1,φ

を算出することができる。

(1)暗号文の適用サブセットキーが、特別サブセット対応のラベルから擬似乱数生成処理により算出可能なサブセットキーでない場合、受信機は自己の保持する特別サブセット非対応のラベルに対して擬似乱数生成器Gを必要な回数適用して、暗号文の適用サブセットキーを算出する。

(2)暗号文の適用サブセットキーが、特別サブセット対応のラベルから擬似乱数生成処理により算出可能なサブセットキーである場合は、受信機は自己の保持する特別サブセット対応のラベルから擬似乱数生成器Gのみで暗号文の適用サブセットキーを算出可能か否かを判断し、

(2−1)可能な場合は、特別サブセット対応のラベルに対して、擬似乱数生成器を必要な回数適用して、暗号文の適用サブセットキーを算出する。

(2−2)不可能な場合は、自己の保持する特別サブセット対応のラベルに対して、一方向性関数Fを必要な回数適用し、新たな特別サブセット対応のラベルを算出し、算出した新たな特別サブセット対応のラベルに対して、擬似乱数生成器を必要な回数適用して、暗号文の適用サブセットキーを算出する。

階層木において、ノードiを頂点とする部分木からノードiより下層のノードjを頂点とする部分木を除く集合として定義されたサブセットSi,j中、ノードiおよびノードjが階層木において直結された親子関係にある第1特別サブセットと、

階層木のすべてのリーフを含むルートを頂点とする全体木の集合として定義されたサブセットS1,φである第2特別サブセットと、

の少なくともいずれかである。

(a)仮選択ラベル中、ノードiとノードjが親子関係になっている第1の特別なサブセットSSi,j、および、リボークする受信機がひとつもない場合に使用する全受信機を含む全体木に対応する第2の特別なサブセットSS1,φのいずれでもないサブセット対応のラベルLABELi,jと、

(b)仮選択ラベルから、前記第1の特別なサブセットSSi,j、および、前記第2の特別なサブセットSS1,φのいずれかに対応するラベルであり、

(b1)ノードyがPathNodes−mに含まれるノードであり、かつ、

(b2)ノード2yがPathNodes−mに含まれていないノード

である値yに対応する値xyに対応するラベルLABELi,jと、

上記(a)または(b)の条件を満足するラベルを、受信機umに対する最終提供ラベルとして決定する。

階層木において、ノードiを頂点とする部分木からノードiより下層のノードjを頂点とする部分木を除く集合として定義されたサブセットSi,j中、ノードiおよびノードjが階層木において直結された親子関係にある第1特別サブセットと、

階層木のすべてのリーフを含むルートを頂点とする全体木の集合として定義されたサブセットS1,φである第2特別サブセットと、

から構成される特別サブセットから選択されたサブセットに対応のラベルであり、自己の保持するラベルから算出することが不可能な最小の個数のラベルである。

次に、Basic Layered Subset Difference(ベーシックLSD)方式の概要について説明する。

Si,j=Si,k∪Sk,j

と表すことができる。

次に、一方向木を用いたベーシックLSD方式のラベル数削減構成について説明する。前述のSD方式を基にした本発明では、ノードiがノードjの親である場合のサブセットSi,jのラベルLABELi,jを別のラベルから一方向性関数Fを適用して導出可能とすることで、各受信機が持つラベルの数を減らした。この手法は、ベーシックLSD方式についても同様に適用することができる。

ラベルのみが作成されているので、それだけを受信機に配布すればよい。

(b1)ノードyがPathNodes−mに含まれるノードであり、かつ、

(b2)ノード2yがPathNodes−mに含まれていないノード

である値yに対応する値xyに対応するラベルLABELi,j。

のみを保持すればよい。

(b1)ノードyがPathNodes−mに含まれ、

の条件を満足するノードは、PathNodes−4={1,2,4,9,19}の各ノードである。

この中で、

(b2)ノード2yが含まれていないノード

は、ノード4,9,19となる。ノード1,2については、

ノード1は、ノード2×1に対応するノード2が、PathNodes−4={1,2,4,9,19}中に含まれ、また、

ノード2は、ノード2×2に対応するノード4が、PathNodes−4={1,2,4,9,19}中に含まれる。

(b1)ノードyがPathNodes−mに含まれ、かつ、

(b2)ノード2yが含まれていないノード

これらの条件(b1),(b2)を満足するノードは、ノード番号はy=4,9,19となる。

x4=LABEL2,5

x9=LABEL4,8

x19=LABEL9,18

が、条件(b)を満足するラベルとして選択され、これらの3つのラベルが、受信機u4に対する提供ラベルとして決定される。

特別サブセット非対応のラベルとして、

LABEL1,5、LABEL1,8、LABEL1,18、LABEL4,18の4個のラベル、

特別サブセット対応のラベルとして、

x4=LABEL2,5、x9=LABEL4,8、x19=LABEL9,18の3個のラベル、

計7個のラベルが提供されるラベルとなる。

LABEL1,3、

LABEL1,φ、

の2つのラベルであるが、

これらのラベルについては、受信機u4は、提供されたラベルから算出する。すなわち、

LABEL1,3=x2

LABEL1,φ=x1

であり、

受信機u4は、x4=LABEL2,5を有しており、

前述したノード対応値としての2N−1個のCビットの数x1,x2,...,x2N−1のそれぞれは、前述の図14のフローを参照して説明したアルゴリズムに従って算出される値であり、

F(xi)=xi/2

を満足する。

F(x4)=x2=LABEL1,3

F(x2)=x1=LABEL1,φ

を算出することができる。

(A)ノードiが特別レベルにある。

(B)ノードjが特別レベルにある。

(C)ノードiもjも特別レベルにない。

これらのいずれの場合も、ノードi,jが親子関係にある(つまり、隣り合っている)場合には、iとjは同一レイヤに存在する。すなわち、サブセットSi,jはベーシックLSD方式で定義されるための条件を満たしている。つまり、このようなサブセットはベーシックLSD方式で定義され使用されるため、受信機はそれに対応するLEBELi,jを保持しておく必要がある。

j+1個

である。

次に、General Layered Subset Difference(一般化LSD)方式の概要について説明する。

825917→825920→826000→830000→864563

という一般化LSD方式で定義された4つの遷移によって表すことができる。

O(log1+εN)

を得る。ただしε=1/dである。またこのとき、送信すべき暗号文数の上限は、

d(2r−1)

となる。詳細については上記の論文を参照されたい。

次に、一方向木を用いた一般化LSD方式のラベル数削減構成について説明する。前述の、ベーシックLSD方式に一方向木を用いて受信機が保持すべきラベル数を削減する手法は、一般化LSD方式についても適用できる。具体的には、ベーシックLSD方式と一般化LSD方式は定義されるサブセットが満たすべき条件が違うのみであり、一方向木を利用する部分に違いはない。

j+1個

である。

O(log1+εN)

(ただしεは任意の正数)であり、SD方式やベーシックLSD方式に比較すると少ない設定であり、この設定からさらにSD方式やベーシックLSD方式と同様の数のラベル数削減が可能となる意味で、削減の効果がさらに顕著となる。

201 ノード

231,232 ノード

251 リーフ

301 ノード

302 親ノードP(i)

303 兄弟ノードS(i)

310 サブセットSSP(y),S(y)

321,322,323 各受信機um対応のパスm

410 情報処理装置

411 ラベル生成手段

412 提供ラベル決定手段

413 暗号文生成手段

414 暗号文提供手段

420 情報処理装置

421 暗号文選択手段

422 ラベル算出手段

423 サブセットキー生成手段

424 復号手段

425 ラベルメモリ

500 情報処理装置

501 コントローラ

502 演算ユニット

503 入出力インタフェース

504 セキュア記憶部

505 メイン記憶部

506 ディスプレイ装置

507 メディアインタフェース

Claims (18)

- 情報処理装置において、階層木構成に基づくブロードキャストエンクリプション方式を適用し、排除(リボーク)機器を除く特定の選択機器にのみ復号可能とした暗号文の提供処理に適用する階層木を生成する情報処理方法であり、

前記情報処理装置のラベル生成手段が、階層木を適用したSD(Subset Difference)方式に基づいて設定するサブセット各々に対応するラベル(LABEL)中、選択された一部の特別サブセットに対応するラベルの値を、他の特別サブセット対応のラベルの値に対する一方向性関数Fの適用によって算出可能な値として設定したラベルを生成するラベル生成ステップと、

前記情報処理装置の提供ラベル決定手段が、前記階層木の末端ノード対応の受信機に対する提供ラベルを決定するステップであり、

前記特別サブセットに対応しない特別サブセット非対応ラベルと、

前記特別サブセットに対応するラベルであって、受信機への提供ラベルに対する一方向性関数Fの適用によって算出可能なラベルを除く最小限の特別サブセット対応ラベルと、

を受信機に対する提供ラベルとして決定する提供ラベル決定ステップと、

を有することを特徴とする情報処理方法。 - 情報処理装置において、階層木構成に基づくブロードキャストエンクリプション方式であるSD(Subset Difference)方式に基づいて設定するサブセット各々に対応するサブセットキーによって暗号化された暗号文の復号処理を実行する復号処理方法であり、

前記情報処理装置は、

前記サブセット各々に対応するラベル(LABEL)中、選択された一部の特別サブセットに対応しない特別サブセット非対応ラベルと、

前記特別サブセットに対応するラベルであって、受信機への提供ラベルに対する一方向性関数Fの適用によって算出可能なラベルを除く最小限の特別サブセット対応ラベルを記憶部に保持し、

前記情報処理装置の暗号文選択手段が、前記暗号文から、自己の保持するラベル、または自己の保持するラベルから算出可能なラベルに基づく擬似乱数生成処理によって導出可能なサブセットキーを適用して生成した暗号文を選択する暗号文選択ステップと、

前記情報処理装置のラベル算出手段が、暗号文の適用サブセットキーが、保持ラベルに基づく擬似乱数生成処理によって導出可能なサブセットキーでない場合に、保持ラベルに対して一方向性関数Fを適用し、保持ラベルと異なるラベルを算出するラベル算出ステップと、

前記情報処理装置のサブセットキー生成手段が、保持ラベルまたは算出ラベルに基づく擬似乱数生成処理によってサブセットキーを生成するステップと、

前記情報処理装置の復号手段が、生成サブセットキーを適用して暗号文の復号処理を実行する復号ステップと、

を有することを特徴とする復号処理方法。 - 階層木構成に基づくブロードキャストエンクリプション方式を適用し、排除(リボーク)機器を除く特定の選択機器にのみ復号可能とした暗号文の提供処理に適用する階層木を生成する情報処理装置であり、

階層木を適用したSD(Subset Difference)方式に基づいて設定するサブセット各々に対応するラベル(LABEL)中、選択された一部の特別サブセットに対応するラベルの値を、他の特別サブセット対応のラベルの値に対する一方向性関数Fの適用によって算出可能な値として設定したラベルを生成するラベル生成手段と、

前記階層木の末端ノード対応の受信機に対する提供ラベルを決定する提供ラベル決定手段であり、

前記特別サブセットに対応しない特別サブセット非対応ラベルと、

前記特別サブセットに対応するラベルであって、受信機への提供ラベルに対する一方向性関数Fの適用によって算出可能なラベルを除く最小限の特別サブセット対応ラベルとを受信機に対する提供ラベルとして決定する提供ラベル決定手段と、

を有することを特徴とする情報処理装置。 - 前記情報処理装置は、さらに、

前記ラベル生成手段において生成したサブセット対応の各ラベルから導出されるサブセットキーを選択的に適用して暗号化処理を実行して暗号文を生成する暗号文生成手段と、

前記暗号文を前記受信機に提供する暗号文提供手段と、

を有することを特徴とする請求項3に記載の情報処理装置。 - 前記ラベル生成手段において選択する特別サブセットは、

階層木において、ノードiを頂点とする部分木からノードiより下層のノードjを頂点とする部分木を除く集合として定義されたサブセットSi,j中、ノードiおよびノードjが階層木において直結された親子関係にある第1特別サブセットと、

階層木のすべてのリーフを含むルートを頂点とする全体木の集合として定義されたサブセットS1,φである第2特別サブセットと、

の少なくともいずれかであることを特徴とする請求項3に記載の情報処理装置。 - 前記ラベル生成手段は、

階層木においてSD(Subset Difference)方式に基づいて設定するサブセット各々に対応するラベル(LABEL)中、選択された特別サブセットに対応するラベルの値を、該特別サブセットの直下に設定される他の特別サブセットの値に対する一方向性関数Fの適用によって算出可能としたラベルを生成することを特徴とする請求項3に記載の情報処理装置。 - 前記ラベル生成手段は、

末端ノード数Nの2分木構成を持つ階層木においてN個の値:xN〜x2N−1を決定し、i=2N−1とする初期設定を実行し、i=(2N−1)〜1において、i=偶数の場合に、一方向性関数Fを適用しF(xi)を計算し、これをxi/2とセットする構成を有し、上記各処理によって、末端ノード数Nの2分木構成において、2N−1個の特別サブセット対応のラベルの値:x1〜x2N−1を決定する構成であることを特徴とする請求項3に記載の情報処理装置。 - 前記提供ラベル決定手段は、

受信機umが割り当てられたリーフ(葉)からルートに至るパスm(path−m)上の内部ノードiを始点とし、このリーフ(葉)からiまでのパスから直接枝分かれしたノードjに対応するサブセットSi,jのラベルLABELi,jと、リボーク受信機がない場合に使用する全受信機を含む全体木に対応するサブセットSS1,φに対応するラベルLABEL1,φとを仮選択ラベルとし、下記条件、

(a)仮選択ラベル中、ノードiとノードjが親子関係になっている第1の特別なサブセットSSi,j、および、リボークする受信機がひとつもない場合に使用する全受信機を含む全体木に対応する第2の特別なサブセットSS1,φのいずれでもないサブセット対応のラベルLABELi,jと、

(b)仮選択ラベルから、前記第1の特別なサブセットSSi,j、および、前記第2の特別なサブセットSS1,φのいずれかに対応するラベルであり、

(b1)ノードyがPathNodes−mに含まれるノードであり、かつ、

(b2)ノード2yがPathNodes−mに含まれていないノード

である値yに対応する値xyに対応するラベルLABELi,jと、

上記(a)または(b)の条件を満足するラベルを、受信機umに対する最終提供ラベルとして決定する構成であることを特徴とする請求項3に記載の情報処理装置。 - 前記提供ラベル決定手段は、

受信機の設定された自己ノード(リーフ)のノード番号(y)の対応値(Xy)に相当するラベル[xy=LABELP(y),S(y)]に加えてj個のラベル、(ただし、jは0以上logN、Nは、前記階層木における末端ノード数=受信機数)、

を受信機に対する特別サブセット対応の提供ラベル数とする構成であることを特徴とする請求項3に記載の情報処理装置。 - 前記一方向性関数Fは、

MD4またはMD5またはSHA−1であることを特徴とする請求項3に記載の情報処理装置。 - 前記ラベル決定手段は、

階層木中に設定した1つの特別レベルによって分離したレイヤ別のサブセット管理構成を持つベーシックLSD(Basic Layered Subset Difference)方式に従って設定するサブセット各々に対応するラベル(LABEL)中、選択された一部の特別サブセットに対応するラベルの値を、異なる特別サブセット対応のラベル(LABEL)値に対する前記一方向関数Fの適用により算出可能な値として設定する構成であることを特徴とする請求項3乃至10いずれかに記載の情報処理装置。 - 前記ラベル決定手段は、

階層木中に設定した複数の特別レベルによって分離したレイヤ別のサブセット管理構成を持つ一般化LSD(General Layered Subset Difference)方式に従って設定するサブセット各々に対応するラベル(LABEL)中、選択された一部の特別サブセットに対応するラベル値を、異なる特別サブセット対応のラベル(LABEL)値に対する前記一方向関数Fの適用により算出可能な値として設定する構成であることを特徴とする請求項3乃至10いずれかに記載の情報処理装置。 - 階層木構成に基づくブロードキャストエンクリプション方式であるSD(Subset Difference)方式に基づいて設定するサブセット各々に対応するサブセットキーによって暗号化された暗号文の復号処理を実行する情報処理装置であり、

前記サブセット各々に対応するラベル(LABEL)中、選択された一部の特別サブセットに対応しない特別サブセット非対応ラベルと、

前記特別サブセットに対応するラベルであって、受信機への提供ラベルに対する一方向性関数Fの適用によって算出可能なラベルを除く最小限の特別サブセット対応ラベルを格納した記憶部と、

前記暗号文から、自己の保持するラベル、または自己の保持するラベルから算出可能なラベルに基づく擬似乱数生成処理によって導出可能なサブセットキーを適用して生成した暗号文を選択する暗号文選択手段と、

暗号文の適用サブセットキーが、保持ラベルに基づく擬似乱数生成処理によって導出可能なサブセットキーでない場合に、保持ラベルに対して一方向性関数Fを適用し、保持ラベルと異なるラベルを算出するラベル算出手段と、

保持ラベルまたは算出ラベルに基づく擬似乱数生成処理によってサブセットキーを生成するサブセットキー生成手段と、

生成サブセットキーを適用して暗号文の復号処理を実行する復号手段と、

を有することを特徴とする情報処理装置。 - 前記ラベル算出手段は、

暗号文の適用サブセットキーが、

階層木においてノードiを頂点とする部分木からノードiより下層のノードjを頂点とする部分木を除く集合として定義されたサブセットSi,j中、ノードiおよびノードjが階層木において直結された親子関係にある第1特別サブセット、または、階層木のすべてのリーフを含むルートを頂点とする全体木の集合として定義されたサブセットS1,φである第2特別サブセット、

のいずれかの特別サブセット対応のラベルに基づく擬似乱数生成処理により算出可能なサブセットキーであり、前記特別サブセット対応のラベルを保持していない場合に、保持している他のラベルに対する一方向性関数Fの適用により前記特別サブセット対応のラベルを算出する構成であることを特徴とする請求項13に記載の情報処理装置。 - 前記ラベル算出手段は、

前記階層木において、復号処理を実行する受信機の設定ノードからルートに至るパス上のノードを包含する特別サブセットに対応するラベルの算出を一方向性関数を適用して実行する構成であることを特徴とする請求項14に記載の情報処理装置。 - 前記一方向性関数Fは、

MD4またはMD5またはSHA−1であることを特徴とする請求項13に記載の情報処理装置。 - 情報処理装置において、階層木構成に基づくブロードキャストエンクリプション方式を適用し、排除(リボーク)機器を除く特定の選択機器にのみ復号可能とした暗号文の提供処理に適用する階層木を生成させるコンピュータ・プログラムであり、

前記情報処理装置のラベル生成手段に、階層木を適用したSD(Subset Difference)方式に基づいて設定するサブセット各々に対応するラベル(LABEL)中、選択された一部の特別サブセットに対応するラベルの値を、他の特別サブセット対応のラベルの値に対する一方向性関数Fの適用によって算出可能な値として設定したラベルを生成させるラベル生成ステップと、

前記情報処理装置の提供ラベル決定手段に、前記階層木の末端ノード対応の受信機に対する提供ラベルを決定させるステップであり、

前記特別サブセットに対応しない特別サブセット非対応ラベルと、

前記特別サブセットに対応するラベルであって、受信機に提供されるラベルに対する一方向性関数Fの適用によって算出可能なラベルを除く最小限の特別サブセット対応ラベルと、

を受信機に対する提供ラベルとして決定させる提供ラベル決定ステップと、

を有することを特徴とするコンピュータ・プログラム。 - 情報処理装置において、階層木構成に基づくブロードキャストエンクリプション方式であるSD(Subset Difference)方式に基づいて設定するサブセット各々に対応するサブセットキーによって暗号化された暗号文の復号処理を実行させるコンピュータ・プログラムであり、

前記情報処理装置は、

前記サブセット各々に対応するラベル(LABEL)中、選択された一部の特別サブセットに対応しない特別サブセット非対応ラベルと、

前記特別サブセットに対応するラベルであって、受信機への提供ラベルに対する一方向性関数Fの適用によって算出可能なラベルを除く最小限の特別サブセット対応ラベルを記憶部に保持し、

前記情報処理装置の暗号文選択手段に、前記暗号文から、自己の保持するラベル、または自己の保持するラベルから算出可能なラベルに基づく擬似乱数生成処理によって導出可能なサブセットキーを適用して生成した暗号文を選択させる暗号文選択ステップと、

前記情報処理装置のラベル算出手段に、暗号文の適用サブセットキーが、保持ラベルに基づく擬似乱数生成処理によって導出可能なサブセットキーでない場合に、保持ラベルに対して一方向性関数Fを適用し、保持ラベルと異なるラベルを算出させるラベル算出ステップと、

前記情報処理装置のサブセットキー生成手段に、保持ラベルまたは算出ラベルに基づく擬似乱数生成処理によってサブセットキーを生成させるステップと、

前記情報処理装置の復号手段に、生成サブセットキーを適用して暗号文の復号処理を実行させる復号ステップと、

を有することを特徴とするコンピュータ・プログラム。

Priority Applications (2)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2004073057A JP4635459B2 (ja) | 2004-03-15 | 2004-03-15 | 情報処理方法、復号処理方法、および情報処理装置、並びにコンピュータ・プログラム |

| US11/072,596 US20050210014A1 (en) | 2004-03-08 | 2005-03-07 | Information-processing method, decryption method, information-processing apparatus and computer program |

Applications Claiming Priority (1)

| Application Number | Priority Date | Filing Date | Title |

|---|---|---|---|

| JP2004073057A JP4635459B2 (ja) | 2004-03-15 | 2004-03-15 | 情報処理方法、復号処理方法、および情報処理装置、並びにコンピュータ・プログラム |

Publications (3)

| Publication Number | Publication Date |

|---|---|

| JP2005260852A JP2005260852A (ja) | 2005-09-22 |

| JP2005260852A5 JP2005260852A5 (ja) | 2006-12-14 |

| JP4635459B2 true JP4635459B2 (ja) | 2011-02-23 |

Family

ID=35086118

Family Applications (1)

| Application Number | Title | Priority Date | Filing Date |

|---|---|---|---|

| JP2004073057A Expired - Fee Related JP4635459B2 (ja) | 2004-03-08 | 2004-03-15 | 情報処理方法、復号処理方法、および情報処理装置、並びにコンピュータ・プログラム |

Country Status (1)

| Country | Link |

|---|---|

| JP (1) | JP4635459B2 (ja) |

Families Citing this family (3)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP4599194B2 (ja) * | 2005-03-08 | 2010-12-15 | 株式会社東芝 | 復号装置、復号方法、及びプログラム |

| JP2009044516A (ja) * | 2007-08-09 | 2009-02-26 | Kddi Corp | ブロードキャスト暗号の生成方法およびプログラム |

| JP5197424B2 (ja) * | 2009-02-19 | 2013-05-15 | 三菱電機株式会社 | 通信装置及び通信方法及び通信プログラム |

Citations (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2001148695A (ja) * | 1999-11-19 | 2001-05-29 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | 鍵カプセル化型鍵回復方法、鍵カプセル化型鍵回復装置およびプログラムを記録した記録媒体 |

Family Cites Families (2)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JPH09245045A (ja) * | 1996-03-14 | 1997-09-19 | Fuji Xerox Co Ltd | 鍵検索方法および装置 |

| US7039803B2 (en) * | 2001-01-26 | 2006-05-02 | International Business Machines Corporation | Method for broadcast encryption and key revocation of stateless receivers |

-

2004

- 2004-03-15 JP JP2004073057A patent/JP4635459B2/ja not_active Expired - Fee Related

Patent Citations (1)

| Publication number | Priority date | Publication date | Assignee | Title |

|---|---|---|---|---|

| JP2001148695A (ja) * | 1999-11-19 | 2001-05-29 | Nippon Telegr & Teleph Corp <Ntt> | 鍵カプセル化型鍵回復方法、鍵カプセル化型鍵回復装置およびプログラムを記録した記録媒体 |

Also Published As

| Publication number | Publication date |

|---|---|

| JP2005260852A (ja) | 2005-09-22 |

Similar Documents

| Publication | Publication Date | Title |

|---|---|---|

| US20070133806A1 (en) | Information processing method, decryption method, information processing device, and computer program | |

| US7340054B2 (en) | Information processing method, decrypting method, information processing apparatus, and computer program | |

| US20050210014A1 (en) | Information-processing method, decryption method, information-processing apparatus and computer program | |

| JP2001358707A (ja) | 暗号鍵ブロックを用いた情報処理システムおよび情報処理方法、並びにプログラム提供媒体 | |

| JP2002077131A (ja) | 情報処理システム、情報処理方法、および情報記録媒体、並びにプログラム提供媒体 | |

| KR20090090308A (ko) | 정보처리장치 | |

| WO2008059672A1 (fr) | Dispositif de traitement d'informations | |

| KR101485460B1 (ko) | 브로드캐스트 암호화에서 디바이스 키를 추적하는 방법 | |

| JP2008131076A (ja) | 情報処理装置、端末装置、情報処理方法、鍵生成方法、及びプログラム | |

| JP2006115464A (ja) | 情報処理方法、復号処理方法、および情報処理装置、並びにコンピュータ・プログラム | |

| JP4561074B2 (ja) | 情報処理装置、および情報処理方法、並びにコンピュータ・プログラム | |

| JP4161859B2 (ja) | 情報処理装置、情報記録媒体、および情報処理方法、並びにコンピュータ・プログラム | |

| JP2008131072A (ja) | 情報処理装置、端末装置、情報処理方法、及び鍵生成方法 | |

| JP2004120008A (ja) | 鍵管理システム | |

| JP4635459B2 (ja) | 情報処理方法、復号処理方法、および情報処理装置、並びにコンピュータ・プログラム | |

| JP2001358705A (ja) | 暗号鍵ブロックを用いた情報処理システムおよび情報処理方法、並びにプログラム提供媒体 | |

| JP2008092514A (ja) | 情報処理装置、および情報処理方法、並びにコンピュータ・プログラム | |

| JP2004229128A (ja) | 暗号データ配信システム、および情報処理装置、情報処理方法、並びにコンピュータ・プログラム | |

| JP2007189597A (ja) | 暗号化装置および暗号化方法、並びに復号化装置および復号化方法 | |

| JP2005191805A (ja) | 暗号文配信方法、情報処理装置、および情報処理方法、並びにコンピュータ・プログラム | |

| WO2005059776A2 (en) | Key assignment method for content distribution | |

| JP4583069B2 (ja) | 鍵管理システム、及び再生装置 | |

| JP2007020025A (ja) | 情報処理装置、および情報処理方法、並びにコンピュータ・プログラム | |

| JP2009124193A (ja) | 情報処理装置、鍵設定方法、及びプログラム | |

| JP4576824B2 (ja) | 情報処理装置および情報処理方法 |

Legal Events

| Date | Code | Title | Description |

|---|---|---|---|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20061030 |

|

| A621 | Written request for application examination |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A621 Effective date: 20061030 |

|

| A131 | Notification of reasons for refusal |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A131 Effective date: 20100406 |

|

| A521 | Written amendment |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A523 Effective date: 20100526 |

|

| TRDD | Decision of grant or rejection written | ||

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 Effective date: 20101026 |

|

| A01 | Written decision to grant a patent or to grant a registration (utility model) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A01 |

|

| A61 | First payment of annual fees (during grant procedure) |

Free format text: JAPANESE INTERMEDIATE CODE: A61 Effective date: 20101108 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20131203 Year of fee payment: 3 |

|

| FPAY | Renewal fee payment (event date is renewal date of database) |

Free format text: PAYMENT UNTIL: 20131203 Year of fee payment: 3 |

|

| LAPS | Cancellation because of no payment of annual fees |