JP4560897B2 - 通信装置、通信方法及び媒体 - Google Patents

通信装置、通信方法及び媒体 Download PDFInfo

- Publication number

- JP4560897B2 JP4560897B2 JP2000166733A JP2000166733A JP4560897B2 JP 4560897 B2 JP4560897 B2 JP 4560897B2 JP 2000166733 A JP2000166733 A JP 2000166733A JP 2000166733 A JP2000166733 A JP 2000166733A JP 4560897 B2 JP4560897 B2 JP 4560897B2

- Authority

- JP

- Japan

- Prior art keywords

- image

- unit

- data

- algorithm

- processing

- Prior art date

- Legal status (The legal status is an assumption and is not a legal conclusion. Google has not performed a legal analysis and makes no representation as to the accuracy of the status listed.)

- Expired - Fee Related

Links

- 238000000034 method Methods 0.000 title claims description 183

- 238000004891 communication Methods 0.000 title claims description 17

- 230000008569 process Effects 0.000 claims description 107

- 230000004044 response Effects 0.000 claims description 8

- 238000012544 monitoring process Methods 0.000 claims description 6

- 230000010365 information processing Effects 0.000 claims description 2

- 230000008054 signal transmission Effects 0.000 claims description 2

- 238000012545 processing Methods 0.000 description 235

- 230000005540 biological transmission Effects 0.000 description 195

- 238000007906 compression Methods 0.000 description 110

- 230000006835 compression Effects 0.000 description 108

- 238000004364 calculation method Methods 0.000 description 53

- 239000013598 vector Substances 0.000 description 45

- 238000000605 extraction Methods 0.000 description 33

- 230000033001 locomotion Effects 0.000 description 27

- 230000002123 temporal effect Effects 0.000 description 27

- 238000010586 diagram Methods 0.000 description 26

- 238000007781 pre-processing Methods 0.000 description 22

- 230000003044 adaptive effect Effects 0.000 description 19

- 238000005457 optimization Methods 0.000 description 15

- 238000001514 detection method Methods 0.000 description 12

- 238000006243 chemical reaction Methods 0.000 description 11

- 230000015572 biosynthetic process Effects 0.000 description 10

- 239000000203 mixture Substances 0.000 description 10

- 238000003786 synthesis reaction Methods 0.000 description 10

- 230000008859 change Effects 0.000 description 9

- 230000006870 function Effects 0.000 description 8

- 239000000284 extract Substances 0.000 description 7

- 238000003672 processing method Methods 0.000 description 7

- 101000969688 Homo sapiens Macrophage-expressed gene 1 protein Proteins 0.000 description 6

- 102100021285 Macrophage-expressed gene 1 protein Human genes 0.000 description 6

- 239000011159 matrix material Substances 0.000 description 6

- 239000004973 liquid crystal related substance Substances 0.000 description 5

- 230000003287 optical effect Effects 0.000 description 3

- 238000013139 quantization Methods 0.000 description 3

- 239000004065 semiconductor Substances 0.000 description 3

- 230000002194 synthesizing effect Effects 0.000 description 3

- 238000012546 transfer Methods 0.000 description 3

- 238000004458 analytical method Methods 0.000 description 2

- 230000000694 effects Effects 0.000 description 2

- 238000003384 imaging method Methods 0.000 description 2

- 230000002441 reversible effect Effects 0.000 description 2

- 230000005236 sound signal Effects 0.000 description 2

- 101100001674 Emericella variicolor andI gene Proteins 0.000 description 1

- 125000002066 L-histidyl group Chemical group [H]N1C([H])=NC(C([H])([H])[C@](C(=O)[*])([H])N([H])[H])=C1[H] 0.000 description 1

- 238000011888 autopsy Methods 0.000 description 1

- 239000003086 colorant Substances 0.000 description 1

- 238000012790 confirmation Methods 0.000 description 1

- 230000008602 contraction Effects 0.000 description 1

- 230000006837 decompression Effects 0.000 description 1

- 230000008030 elimination Effects 0.000 description 1

- 238000003379 elimination reaction Methods 0.000 description 1

- 238000005516 engineering process Methods 0.000 description 1

- 230000004927 fusion Effects 0.000 description 1

- 238000013507 mapping Methods 0.000 description 1

- 238000004091 panning Methods 0.000 description 1

- 230000009467 reduction Effects 0.000 description 1

- 238000000926 separation method Methods 0.000 description 1

Images

Classifications

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N21/00—Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]

- H04N21/40—Client devices specifically adapted for the reception of or interaction with content, e.g. set-top-box [STB]; Operations thereof

- H04N21/47—End-user applications

- H04N21/472—End-user interface for requesting content, additional data or services; End-user interface for interacting with content, e.g. for content reservation or setting reminders, for requesting event notification, for manipulating displayed content

- H04N21/4728—End-user interface for requesting content, additional data or services; End-user interface for interacting with content, e.g. for content reservation or setting reminders, for requesting event notification, for manipulating displayed content for selecting a Region Of Interest [ROI], e.g. for requesting a higher resolution version of a selected region

-

- G—PHYSICS

- G06—COMPUTING; CALCULATING OR COUNTING

- G06Q—INFORMATION AND COMMUNICATION TECHNOLOGY [ICT] SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES; SYSTEMS OR METHODS SPECIALLY ADAPTED FOR ADMINISTRATIVE, COMMERCIAL, FINANCIAL, MANAGERIAL OR SUPERVISORY PURPOSES, NOT OTHERWISE PROVIDED FOR

- G06Q30/00—Commerce

- G06Q30/06—Buying, selling or leasing transactions

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04M—TELEPHONIC COMMUNICATION

- H04M15/00—Arrangements for metering, time-control or time indication ; Metering, charging or billing arrangements for voice wireline or wireless communications, e.g. VoIP

- H04M15/68—Payment of value-added services

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals

- H04N19/10—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding

- H04N19/102—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding

- H04N19/103—Selection of coding mode or of prediction mode

- H04N19/105—Selection of the reference unit for prediction within a chosen coding or prediction mode, e.g. adaptive choice of position and number of pixels used for prediction

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals

- H04N19/10—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding

- H04N19/102—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or selection affected or controlled by the adaptive coding

- H04N19/12—Selection from among a plurality of transforms or standards, e.g. selection between discrete cosine transform [DCT] and sub-band transform or selection between H.263 and H.264

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals

- H04N19/10—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding

- H04N19/134—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or criterion affecting or controlling the adaptive coding

- H04N19/154—Measured or subjectively estimated visual quality after decoding, e.g. measurement of distortion

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals

- H04N19/10—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding

- H04N19/134—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the element, parameter or criterion affecting or controlling the adaptive coding

- H04N19/162—User input

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals

- H04N19/10—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding

- H04N19/169—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding

- H04N19/17—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using adaptive coding characterised by the coding unit, i.e. the structural portion or semantic portion of the video signal being the object or the subject of the adaptive coding the unit being an image region, e.g. an object

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals

- H04N19/20—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using video object coding

- H04N19/23—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using video object coding with coding of regions that are present throughout a whole video segment, e.g. sprites, background or mosaic

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals

- H04N19/30—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using hierarchical techniques, e.g. scalability

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals

- H04N19/50—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding

- H04N19/503—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving temporal prediction

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals

- H04N19/50—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding

- H04N19/593—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using predictive coding involving spatial prediction techniques

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals

- H04N19/60—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding

- H04N19/63—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals using transform coding using sub-band based transform, e.g. wavelets

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N19/00—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals

- H04N19/70—Methods or arrangements for coding, decoding, compressing or decompressing digital video signals characterised by syntax aspects related to video coding, e.g. related to compression standards

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N21/00—Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]

- H04N21/20—Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof

- H04N21/23—Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware

- H04N21/234—Processing of video elementary streams, e.g. splicing of video streams or manipulating encoded video stream scene graphs

- H04N21/2343—Processing of video elementary streams, e.g. splicing of video streams or manipulating encoded video stream scene graphs involving reformatting operations of video signals for distribution or compliance with end-user requests or end-user device requirements

- H04N21/234327—Processing of video elementary streams, e.g. splicing of video streams or manipulating encoded video stream scene graphs involving reformatting operations of video signals for distribution or compliance with end-user requests or end-user device requirements by decomposing into layers, e.g. base layer and one or more enhancement layers

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N21/00—Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]

- H04N21/20—Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof

- H04N21/23—Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware

- H04N21/234—Processing of video elementary streams, e.g. splicing of video streams or manipulating encoded video stream scene graphs

- H04N21/2343—Processing of video elementary streams, e.g. splicing of video streams or manipulating encoded video stream scene graphs involving reformatting operations of video signals for distribution or compliance with end-user requests or end-user device requirements

- H04N21/234345—Processing of video elementary streams, e.g. splicing of video streams or manipulating encoded video stream scene graphs involving reformatting operations of video signals for distribution or compliance with end-user requests or end-user device requirements the reformatting operation being performed only on part of the stream, e.g. a region of the image or a time segment

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N21/00—Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]

- H04N21/20—Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof

- H04N21/23—Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware

- H04N21/234—Processing of video elementary streams, e.g. splicing of video streams or manipulating encoded video stream scene graphs

- H04N21/2343—Processing of video elementary streams, e.g. splicing of video streams or manipulating encoded video stream scene graphs involving reformatting operations of video signals for distribution or compliance with end-user requests or end-user device requirements

- H04N21/234354—Processing of video elementary streams, e.g. splicing of video streams or manipulating encoded video stream scene graphs involving reformatting operations of video signals for distribution or compliance with end-user requests or end-user device requirements by altering signal-to-noise ratio parameters, e.g. requantization

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N21/00—Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]

- H04N21/20—Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof

- H04N21/23—Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware

- H04N21/234—Processing of video elementary streams, e.g. splicing of video streams or manipulating encoded video stream scene graphs

- H04N21/2343—Processing of video elementary streams, e.g. splicing of video streams or manipulating encoded video stream scene graphs involving reformatting operations of video signals for distribution or compliance with end-user requests or end-user device requirements

- H04N21/234381—Processing of video elementary streams, e.g. splicing of video streams or manipulating encoded video stream scene graphs involving reformatting operations of video signals for distribution or compliance with end-user requests or end-user device requirements by altering the temporal resolution, e.g. decreasing the frame rate by frame skipping

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N21/00—Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]

- H04N21/20—Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof

- H04N21/23—Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware

- H04N21/238—Interfacing the downstream path of the transmission network, e.g. adapting the transmission rate of a video stream to network bandwidth; Processing of multiplex streams

- H04N21/23805—Controlling the feeding rate to the network, e.g. by controlling the video pump

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N21/00—Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]

- H04N21/20—Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof

- H04N21/23—Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware

- H04N21/24—Monitoring of processes or resources, e.g. monitoring of server load, available bandwidth, upstream requests

- H04N21/2402—Monitoring of the downstream path of the transmission network, e.g. bandwidth available

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N21/00—Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]

- H04N21/20—Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof

- H04N21/23—Processing of content or additional data; Elementary server operations; Server middleware

- H04N21/24—Monitoring of processes or resources, e.g. monitoring of server load, available bandwidth, upstream requests

- H04N21/2405—Monitoring of the internal components or processes of the server, e.g. server load

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N21/00—Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]

- H04N21/20—Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof

- H04N21/25—Management operations performed by the server for facilitating the content distribution or administrating data related to end-users or client devices, e.g. end-user or client device authentication, learning user preferences for recommending movies

- H04N21/254—Management at additional data server, e.g. shopping server, rights management server

- H04N21/2543—Billing, e.g. for subscription services

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N21/00—Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]

- H04N21/20—Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof

- H04N21/25—Management operations performed by the server for facilitating the content distribution or administrating data related to end-users or client devices, e.g. end-user or client device authentication, learning user preferences for recommending movies

- H04N21/254—Management at additional data server, e.g. shopping server, rights management server

- H04N21/2543—Billing, e.g. for subscription services

- H04N21/25435—Billing, e.g. for subscription services involving characteristics of content or additional data, e.g. video resolution or the amount of advertising

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N21/00—Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]

- H04N21/20—Servers specifically adapted for the distribution of content, e.g. VOD servers; Operations thereof

- H04N21/25—Management operations performed by the server for facilitating the content distribution or administrating data related to end-users or client devices, e.g. end-user or client device authentication, learning user preferences for recommending movies

- H04N21/266—Channel or content management, e.g. generation and management of keys and entitlement messages in a conditional access system, merging a VOD unicast channel into a multicast channel

- H04N21/2662—Controlling the complexity of the video stream, e.g. by scaling the resolution or bitrate of the video stream based on the client capabilities

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N21/00—Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]

- H04N21/40—Client devices specifically adapted for the reception of or interaction with content, e.g. set-top-box [STB]; Operations thereof

- H04N21/41—Structure of client; Structure of client peripherals

- H04N21/414—Specialised client platforms, e.g. receiver in car or embedded in a mobile appliance

- H04N21/41407—Specialised client platforms, e.g. receiver in car or embedded in a mobile appliance embedded in a portable device, e.g. video client on a mobile phone, PDA, laptop

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N21/00—Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]

- H04N21/40—Client devices specifically adapted for the reception of or interaction with content, e.g. set-top-box [STB]; Operations thereof

- H04N21/41—Structure of client; Structure of client peripherals

- H04N21/422—Input-only peripherals, i.e. input devices connected to specially adapted client devices, e.g. global positioning system [GPS]

- H04N21/4223—Cameras

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N21/00—Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]

- H04N21/40—Client devices specifically adapted for the reception of or interaction with content, e.g. set-top-box [STB]; Operations thereof

- H04N21/43—Processing of content or additional data, e.g. demultiplexing additional data from a digital video stream; Elementary client operations, e.g. monitoring of home network or synchronising decoder's clock; Client middleware

- H04N21/431—Generation of visual interfaces for content selection or interaction; Content or additional data rendering

- H04N21/4312—Generation of visual interfaces for content selection or interaction; Content or additional data rendering involving specific graphical features, e.g. screen layout, special fonts or colors, blinking icons, highlights or animations

- H04N21/4316—Generation of visual interfaces for content selection or interaction; Content or additional data rendering involving specific graphical features, e.g. screen layout, special fonts or colors, blinking icons, highlights or animations for displaying supplemental content in a region of the screen, e.g. an advertisement in a separate window

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N21/00—Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]

- H04N21/60—Network structure or processes for video distribution between server and client or between remote clients; Control signalling between clients, server and network components; Transmission of management data between server and client, e.g. sending from server to client commands for recording incoming content stream; Communication details between server and client

- H04N21/63—Control signaling related to video distribution between client, server and network components; Network processes for video distribution between server and clients or between remote clients, e.g. transmitting basic layer and enhancement layers over different transmission paths, setting up a peer-to-peer communication via Internet between remote STB's; Communication protocols; Addressing

- H04N21/637—Control signals issued by the client directed to the server or network components

- H04N21/6377—Control signals issued by the client directed to the server or network components directed to server

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N21/00—Selective content distribution, e.g. interactive television or video on demand [VOD]

- H04N21/60—Network structure or processes for video distribution between server and client or between remote clients; Control signalling between clients, server and network components; Transmission of management data between server and client, e.g. sending from server to client commands for recording incoming content stream; Communication details between server and client

- H04N21/65—Transmission of management data between client and server

- H04N21/658—Transmission by the client directed to the server

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N7/00—Television systems

- H04N7/16—Analogue secrecy systems; Analogue subscription systems

- H04N7/173—Analogue secrecy systems; Analogue subscription systems with two-way working, e.g. subscriber sending a programme selection signal

- H04N7/17309—Transmission or handling of upstream communications

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04N—PICTORIAL COMMUNICATION, e.g. TELEVISION

- H04N7/00—Television systems

- H04N7/16—Analogue secrecy systems; Analogue subscription systems

- H04N7/173—Analogue secrecy systems; Analogue subscription systems with two-way working, e.g. subscriber sending a programme selection signal

- H04N7/17309—Transmission or handling of upstream communications

- H04N7/17318—Direct or substantially direct transmission and handling of requests

-

- H—ELECTRICITY

- H04—ELECTRIC COMMUNICATION TECHNIQUE

- H04M—TELEPHONIC COMMUNICATION

- H04M2215/00—Metering arrangements; Time controlling arrangements; Time indicating arrangements

- H04M2215/01—Details of billing arrangements

- H04M2215/0196—Payment of value-added services, mainly when their charges are added on the telephone bill, e.g. payment of non-telecom services, e-commerce, on-line banking

Landscapes

- Engineering & Computer Science (AREA)

- Signal Processing (AREA)

- Multimedia (AREA)

- Databases & Information Systems (AREA)

- Business, Economics & Management (AREA)

- General Engineering & Computer Science (AREA)

- General Physics & Mathematics (AREA)

- Marketing (AREA)

- Accounting & Taxation (AREA)

- Finance (AREA)

- Physics & Mathematics (AREA)

- Strategic Management (AREA)

- Economics (AREA)

- Development Economics (AREA)

- General Business, Economics & Management (AREA)

- Human Computer Interaction (AREA)

- Theoretical Computer Science (AREA)

- Computer Networks & Wireless Communication (AREA)

- Discrete Mathematics (AREA)

- Compression Or Coding Systems Of Tv Signals (AREA)

- Management, Administration, Business Operations System, And Electronic Commerce (AREA)

- Two-Way Televisions, Distribution Of Moving Picture Or The Like (AREA)

- Mobile Radio Communication Systems (AREA)

- Meter Arrangements (AREA)

Description

【発明の属する技術分野】

本発明は、

送受信されたデータに応じた例えば課金を行う送受信システムを構成する送信装置及びその方法、並びに媒体に関する。

【0002】

【従来の技術】

例えば、データ提供者と、そのデータ提供者より提供されるデータを利用する利用者とからなるようなデータ提供サービスなどにおいて、その提供したデータの利用料を利用者から徴収する場合の課金形態には、例えば、提供されたデータ量に応じた従量制の課金や、データ量によらない定額制の課金などがある。

【0003】

【発明が解決しようとする課題】

ところで、上述のようなデータ提供サービスを利用する利用者の要求には種々あり、その一例として、利用料が高価であってたとしても高品質なデータを要求するような場合や、ある程度品質を犠牲にしても安価なデータを要求するような場合など、様々な態様がある。

【0004】

一方、データ提供者側における要望にも種々あり、その一例として、あるデータを生成或いは提供する際に、データ処理のために高度なアルゴリズム(処理手法)を用いた場合と、比較的簡単なアルゴリズムを用いた場合とで、その利用したアルゴリズムに応じた課金を行いたいような場合がある。

【0005】

しかしながら、従来のデータ提供サービスの課金形態は、データの品質やデータ生成或いは提供時のアルゴリズム等にかかわらず、従量制或いは定額制の課金形態となされているため、利用者の要求に十分答えられていない(すなわち、利用者側からみて、自己が受けるメリットに応じた課金がなされているとは言い難い)ばかりか、データ提供者にとっても満足できる課金を行えていないのが実情である。

【0006】

なお、特開平10−164552号公報には、例えば視聴者の希望する画質に対応した映像番組を供給可能にすると共に、その希望した画質に応じた課金を行うビデオオンデマンド送信装置及び端末装置が開示されている。また、この公報記載の技術では、供給された映像番組の画質を決定する処理手法として、MPEG1、MPEG2のような同種のアルゴリズムを用いており、それらMPEG1、MPEG2の何れかを用いて圧縮された映像番組を供給したかによって、課金額が変えられている。

【0007】

そこで、本発明はこのような状況に鑑みてなされたものであり、利用者の様々な要求に応じたデータ提供及び課金(すなわち利用者が受けるメリットに応じた課金)を可能にすると共に、データ提供者にとってもより実情に即した満足できる課金を実現可能とする送信装置及び方法、媒体を提供することを目的とする。

【0008】

【課題を解決するための手段】

本発明に係る通信装置は、少なくともアプリケーション層とハードウェア制御層に対して所望のメソッドを指示可能な指示手段と、上記指示手段により指示されたメソッドを要求する要求信号を送信する要求信号送信手段と、上記要求信号送信手段に応じたメソッドにより処理されたコンテンツデータを受信する受信手段と、上記ハードウェア制御層に関わるメソッドを選択的に実行可能なハードウェア制御手段と、上記指示手段の指示に応じて、上記ハードウェア制御手段が上記指示されたメソッドを実行するように制御する制御手段とを備え、上記ハードウェア制御手段は、実行するプロセスを監視して該プロセスに必要な電力量を計算し、上記受信手段は、上記ハードウェア制御手段が記憶する上記プロセスを監視する時間間隔に応じた利用料金情報に基づいて、利用料金請求のための請求信号を受信する。

【0010】

さらに、本発明に係る通信方法は、少なくともアプリケーション層とハードウェア制御層に対して所望のメソッドを指示し、上記指示されたメソッドを要求する要求信号を送信し、上記要求信号に応じたメソッドにより処理されたコンテンツデータを受信し、ハードウェア制御手段が上記指示されたメソッドを実行し、実行するプロセスを監視して該プロセスに必要な電力量を計算し、本装置の内部回路への電力供給を制御し、上記ハードウェア制御手段が記憶する上記プロセスを監視する時間間隔に応じた利用料金情報に基づいて、利用料金請求のための請求信号を受信する。

【0012】

また、本発明は、少なくともアプリケーション層とハードウェア制御層に対して所望のメソッドを指示するステップと、上記指示されたメソッドを要求する要求信号を送信するステップと、上記要求信号に応じたメソッドにより処理されたコンテンツデータを受信するステップと、ハードウェア制御手段が上記指示されたメソッドを実行し、実行するプロセスを監視して該プロセスに必要な電力量を計算し、本装置の内部回路への電力供給を制御するステップと、上記ハードウェア制御手段が記憶する上記プロセスを監視する時間間隔に応じた利用料金情報に基づいて、利用料金請求のための請求信号を受信するステップとを含むプログラムを情報処理装置に実行させる媒体である。

【0044】

【発明の実施の形態】

以下、本発明の好ましい実施の形態について、図面を参照しながら説明する。

【0045】

図1には、本発明を適用した一実施の形態のデータ送受信システム(なお、システムとは、複数の装置が論理的に集合した物をいい、各構成の装置が同一筐体中にあるか否かは問わない)の概略構成を示す。なお、本発明はこの図1のシステムに限定されないことは言うまでもない。

【0046】

この図1に一実施の形態として示したデータ送受信システムは、例えば携帯電話やPHS(Personal Handy-phone System:登録商標)やその他の携帯型端末等からなる少なくとも2台の端末1及び2と、それら端末1又は2との間で電波による信号の送受信を行う無線基地局3又は5と、これら基地局3,5間を結ぶ電話局等の交換局4と、端末1や2へのデータ提供を行ったり端末1と2の間で行われるデータの送受信の橋渡しやその送受信の状況を監視し、それらデータ提供やデータ受信に応じた課金管理等を行う管理センタ103とからなるものである。なお、無線基地局3、5は同一又は異なる無線基地局である。この構成により、端末1と2との間では、上記基地局3,5及び交換局4等から構成される伝送路を介して、双方がそれぞれ相手方に信号を送信し、相手方から送信されてきた信号を受信可能となっている。また、本発明において、データの提供やデータ受信に応じて行われる課金(例えば図1の管理センタ103を通じて行われる端末1や2へのデータ提供や端末1と2の間でのデータ送受信に応じた課金など)の流れ及びそのためのシステム構成の詳細については後述する。

【0047】

本実施の形態において、携帯電話やPHS等からなる端末1及び2は、電話番号や文字、記号等を入力するためのキー部8と、音声を入力するためのマイクロホン10と、音声を出力するためのスピーカ9と、それぞれ静止画や動画像を撮影可能な撮像素子及び光学系を有するビデオカメラ部6と、文字や記号だけでなく画像をも表示可能な表示部7とを少なくとも備えている。

【0048】

これら端末1と2との間では、音声信号の送受信だけでなく、ビデオカメラ部6にて撮影した画像データを送受信することも可能となされており、したがって、端末1と2はそれぞれ相手方が撮影した画像を表示部7に表示可能となる。

【0049】

ここで、本実施の形態では、例えば、端末1が画像データを送信する送信装置となり、当該送信装置(端末1)から送信された画像データの受信装置が端末2となっている場合を一例として説明を行う。また、以下、適宜、端末1または2を、それぞれ送信装置1または受信装置2と記述する。

【0050】

この場合、送信装置1から送信された画像データは、フレームレートの情報と共に、上記基地局3,5及び交換局4等から構成される伝送路を介して受信装置2に送られる。受信装置2では、送信装置1から送信されてきた画像データを受信し、例えば液晶ディスプレイ等で構成される表示部7に、その受信した画像データに基づく画像を表示する。一方、受信装置2からは、当該表示部7に表示される画像の画質を制御するための制御信号、例えば後述する空間解像度及び時間解像度を制御したり、後述するように異なる種類のアルゴリズムから何れかのアルゴリズムを選択することによる画像の圧縮率を制御するために用いられる制御情報が、伝送路を介して送信装置1に送信される。すなわち、受信装置2からは、この受信装置2のユーザの興味対象領域を送信装置1側において特定する際に用いられる制御情報として、後述するクリックデータや、アルゴリズム選択等に用いられる指示データが、送信装置1に送信される。

【0051】

送信装置1は、受信装置2からのクリックデータを受信すると、そのクリックデータに基づいて、受信装置2において表示されることになる画像(送信装置1のビデオカメラ6で撮影した画像)の中から当該受信装置2のユーザが注目する画像領域(興味対象領域)を特定し、その特定した画像領域の空間解像度および時間解像度が所定の条件を満たしながら変更されるように、或いは、後述するアルゴリズムの選択に応じて画像を圧縮することにより、上記受信装置2に送信する画像データの情報量を制御する。なお、送信装置1から送信される画像データは、上述のように空間解像度および時間解像度が制御されたり、異なる種類のアルゴリズムから選択されたアルゴリズムによる画像の圧縮率の制御がなされて得られるものであるが、ここでは説明の都合上、上記空間解像度および時間解像度を制御する場合を例に挙げることにする。また、送信装置1及び受信装置2として、例えばPHS用の端末を用いた場合、上記伝送路は1895.1500〜1905.9500MHz帯域の伝送路となり、その伝送レートは128kbps(Bit Per Second)となる。

【0052】

次に、図2には、図1の送信装置1の構成例を示す。

【0053】

画像入力部11は、例えば前記撮像素子及び光学系からなるビデオカメラ部6と当該ビデオカメラ部6により得られた撮像信号から画像データを生成する画像信号処理回路等で構成される。すなわち、この画像入力部11からは、当該送信装置1のユーザが所望の被写体をビデオカメラ部6で撮影し、さらに画像信号処理回路にて生成された画像データが出力され、その画像データが前処理部12に送られる。

【0054】

詳細な構成については後述するが、この前処理部12は、大別して背景抽出部13と、オブジェクト抽出部14と、付加情報算出部15とで構成される。

【0055】

この前処理部12のオブジェクト抽出部14は、受信装置2から送信されてきたクリックデータに基づいて、画像入力部11のビデオカメラ部6が撮影した画像の中で、受信装置2のユーザが注目している画像領域(すなわち興味対象領域)を抽出(特定)し、その抽出(特定)した興味対象領域に対応する画像データを送信処理部16に供給する。なお、画像入力部11のビデオカメラ部6が撮影した画像の中に、受信装置2のユーザが注目する興味対象領域が複数存在する場合、当該オブジェクト抽出部14は、それら複数の興味対象領域の画像データを送信処理部16に供給する。また、オブジェクト抽出部14で抽出された興味対象領域の画像データは、付加情報算出部15にも供給される。

【0056】

ここで本実施の形態では、上記ユーザが注目する興味対象領域として、画像内の物体等のオブジェクトを例に挙げている。なお、本実施の形態で言うオブジェクトとは、画像をある単位毎に分割し、その単位毎に処理することができる領域のことであり、特に、画像内に存在する物体に着目し、その物体毎に処理を行う場合には、この物体をオブジェクトと定義している。本実施の形態では、画像から上記クリックデータに基づいてオブジェクトデータを抽出し、当該オブジェクト単位で処理を行うような例を挙げている。

【0057】

以下、オブジェクト抽出部14において、興味対象領域の一例としてオブジェクト(以下、適宜オブジェクト画像と呼ぶ)を抽出する場合を例に挙げて説明することにする。なお、上記興味対象領域は、必ずしもオブジェクトである必要はなく、オブジェクト以外の画像領域やオブジェクト内の画像領域、後述する背景画像部分等であっても良いが、本実施の形態では、興味対象領域としてオブジェクトを例に挙げて説明する。当該オブジェクト抽出部14において行われるオブジェクト抽出(興味対象領域の特定)処理の詳細についての説明は後述する。

【0058】

次に、この前処理部12の背景抽出部13は、オブジェクト抽出部14によるオブジェクト抽出結果に基づいて、画像入力部11により供給された画像データから画像の背景部分(興味対象領域以外の画像領域、以下、背景画像と呼ぶ)に相当する信号(以下、背景画像データと呼ぶ)を抽出し、その抽出した背景画像データを送信処理部16と付加情報算出部15に供給する。ここで、本実施の形態では、アクティビティが小さく、画像として特別意味を持たないような平坦な画像領域を背景画像としている。もちろん、背景画像は特別な意味を持たない画像だけでなく、ユーザの興味対象となっていないオブジェクト等も含まれるが、本実施の形態では、説明を簡単にするため、上述のように平坦な画像領域を背景画像として説明している。

【0059】

付加情報算出部15は、背景抽出部13から供給された背景画像データに基づいて、背景の動き(画像の撮影時に、画像入力部11の撮影方向が動くことによる背景の動き)を表す背景動きベクトルを検出し、また、オブジェクト抽出部14から供給されたオブジェクトの画像データ(以下、オブジェクト画像データと呼ぶ)に基づいて、オブジェクトの動きを表すオブジェクト動きベクトルを検出し、それら動きベクトルを付加情報の一つとして、送信処理部16に供給する。また、付加情報算出部15は、オブジェクト抽出部14から供給されたオブジェクト画像データに基づいて、画像入力部11のビデオカメラ部6により撮影された画像(フレーム画像)内におけるオブジェクトの位置や輪郭等のようなオブジェクトに関連する情報も、付加情報として送信処理部16に供給する。すなわち、オブジェクト抽出部14は、オブジェクト画像を抽出する際に、そのオブジェクトの位置や輪郭等のオブジェクトに関連する情報も抽出し、付加情報算出部15に供給するようになっており、付加情報算出部15は、そのオブジェクトに関連する情報も付加情報として出力するようになっている。

【0060】

送信処理部16は、受信装置2から供給されたクリックデータに基づいて、受信装置2において表示されることになる画像の内の前記オブジェクト画像についての空間解像度及び時間解像度を高めつつ、伝送路で伝送可能なデータレートの条件を満たすように、上記オブジェクト抽出部14からのオブジェクト画像データと、背景抽出部13からの背景画像データと、付加情報算出部15からの付加情報を符号化すると共に、それら符号化後のオブジェクト画像データ(以下、オブジェクト符号化データと呼ぶ)、背景画像データ(以下、背景符号化データと呼ぶ)、付加情報(以下、付加情報符号化データと呼ぶ)を多重化し、その多重化データを、フレームレート情報と共に伝送路を介して受信装置2へ送信する。

【0061】

次に、図3のフローチャートを参照して、図2の送信装置1の処理の概要について説明する。

【0062】

この図3において、先ずステップS1として、送信装置1の画像入力部11では、前記ビデオカメラ部6により画像の撮影がなされ、その画像データが前処理部12に送られる。

【0063】

次に、ステップS2として、送信装置1では、受信装置2から送信されてきたクリックデータを受信し、そのクリックデータが前処理部12に入力する。

【0064】

上記画像データとクリックデータを受け取った前処理部12は、ステップS3として、前記背景抽出、オブジェクト抽出(興味対象の変化検出も含む)、付加情報算出の前処理を行い、当該前処理にて得られた背景画像データ、オブジェクト画像データ、付加情報を送信部16に送る。

【0065】

送信部16では、ステップS4の処理として、伝送路で伝送可能なデータレートの条件を満たすように、オブジェクト画像データと背景画像データ及び付加情報のデータ量を計算し、そのデータ量に応じてそれらオブジェクト画像データと背景画像データ、付加情報を、後述するように符号化して多重化する。その後、当該多重化データをフレームレート情報と共に伝送路を介して受信装置2へ送信する。

【0066】

これ以後、ステップS1に戻り、以下、同様の処理が繰り返される。

【0067】

次に、図4には、図1の受信装置2の構成例を示す。

【0068】

前記伝送路を介して、送信装置1から送信されてくる多重化データは、この図4に示す受信装置2の受信処理部21で受信される。受信処理部21は、受信した多重化データから、それぞれ背景符号化データ、オブジェクト符号化データ、および付加情報符号化データを分離して復号化し、その復号化により復元された背景画像データ、オブジェクト画像データ、及び付加情報を合成処理部22に送る。

【0069】

合成処理部22は、受信処理部21から供給された上記復号化後の背景画像データ、オブジェクト画像データ、および付加情報を用いて画像を合成し、その合成された画像の信号を画像出力部23に供給する。また、合成処理部22は、クリックデータ入力部24から供給されるクリックデータに基づき、合成する画像の空間解像度および時間解像度を制御するようになされている。

【0070】

画像出力部23は、供給された画像データに基づいて、前記表示部7の例えば液晶ディスプレイ等を駆動するための駆動信号を生成して当該液晶ディスプレイ等に送ることにより、上記合成処理部22にて合成された画像を表示部7に表示させる。

【0071】

クリックデータ入力部24は、上記表示部7上の画像の座標位置を指定するためのポインティングデバイスとしての機能を有する前記キー部8をユーザが操作した時に、そのユーザによるキー部8の操作に応じたクリック位置(座標位置)及びクリック時刻を表すクリックデータを発生する。すなわち、表示部7に表示されている画像のうちの所望の画像部分(興味対象領域)を、ユーザがキー部8をクリック操作することにより指定すると、クリックデータ入力部24は、そのクリック位置の座標情報及びそのクリック時刻を表すクリックデータを発生する。当該クリックデータ入力部24により発生されたクリックデータは、合成処理部22とクリックデータ送信部25に送られる。

【0072】

クリックデータ送信部25は、クリックデータ入力部24からクリックデータを受け取ると、そのクリックデータを、前記伝送路を介して、送信装置1に送信する。

【0073】

次に、図5のフローチャートを参照して、図4の受信装置2の処理の概要について説明する。

【0074】

この図5において、受信装置2の受信処理部21では、先ず、ステップS11として、送信装置1から伝送路を介して送信されてくる多重化データを受信する。

【0075】

次に、受信処理部21では、ステップS12として、その多重化データから、前記背景符号化データとオブジェクト符号化データ及び付加情報符号化データを分離し、さらにそれら分離した符号化データを復号化する。これらの復号化により復元された背景画像データとオブジェクト画像データ及び付加情報は、合成処理部22に送られる。

【0076】

また、受信装置2のクリックデータ入力部24では、ステップS13として、ユーザによるキー部8のクリック操作に基づく前記クリックデータを取得して合成処理部22に送ると共に、そのクリックデータをクリックデータ送信部25に送り、当該クリックデータ送信部25から送信装置1に送信する。

【0077】

次に、合成処理部22では、ステップS14として、上記受信処理部21から供給された背景画像データとオブジェクト画像データ及び付加情報と、クリックデータ入力部24から供給されたクリックデータとに基づいて、画像を合成すると共に、その合成される画像の空間解像度及び時間解像度を制御する。

【0078】

その後、画像出力部23は、ステップS15として、上記合成処理部22にて合成された画像を表示部7の液晶ディスプレイ等に表示させる。

【0079】

これ以後、ステップS11に戻り、以下、同様の処理が繰り返される。

【0080】

次に、図6には、図2の送信装置1の送信処理部16の具体的な構成例を示す。

【0081】

図6において、送信処理部16には、前記図2に示した前処理部12からの背景画像データ、オブジェクト画像データ、および付加情報が供給される。これら背景画像データ、オブジェクト画像データ、および付加情報は、符号化部31及び制御部35に入力する。

【0082】

符号化部31は、供給された背景画像データ、オブジェクト画像データ、および付加情報を例えば後述するように階層符号化し、その結果得られる各符号化データを、MUX(マルチプレクサ)32に供給する。なお、本実施の形態の場合、符号化部31での符号化は、階層符号化の他に、後述するようにサブサンプル、オブジェクト符号、クラス分類適応予測符号、MPEGなどのそれぞれ異なる種類のアルゴリズムのうちから選択された何れかのアルゴリズムを用いるようになされているが、ここでは説明の都合上、階層符号化を用いた場合を例に挙げている。

【0083】

MUX32は、制御部35による制御の元で、符号化部31から供給された背景符号化データ、オブジェクト符号化データ、付加情報符号化データを選択し、多重化データとして送信部33に供給する。

【0084】

送信部33は、MUX32からの多重化データを後段の伝送路の伝送規格に応じて変調等し、その伝送路を介して、受信装置2に送信する。

【0085】

また、データ量計算部34は、MUX32が送信部33に出力する多重化データを監視しており、そのデータレートを算出し、制御部35に供給する。

【0086】

制御部35は、データ量計算部34にて算出されたデータレートが、伝送路の伝送レートを越えないように、MUX32による多重化データの出力を制御すると共に、伝送路を介して受信装置2から送信されて受信されたクリックデータを受け取り、そのクリックデータに基づいて、MUX32における符号化データの多重化を制御する。

【0087】

次に、図7には、図6の符号化部31において例えば階層符号化を行う場合の具体的構成例を示している。

【0088】

図7に示す符号化部21において、背景画像データは、差分計算部41Bに入力される。差分計算部41Bは、ローカルデコーダ44Bから供給される、現時点で処理しようとしている画像フレーム(以下、適宜、現フレームと呼ぶ)に含まれる背景画像データから、既に処理した1フレーム前の背景画像データを減算し、その減算結果としての背景画像の差分データ(以下、背景画像差分データと呼ぶ)を、階層符号化部42Bに供給する。

【0089】

階層符号化部42Bは、差分計算部41Bからの背景画像差分データを後述するように階層符号化し、その符号化により得られたデータ(背景符号化データ)を、記憶部43Bに供給する。

【0090】

記憶部43Bは、階層符号化部42からの背景符号化データを一時記憶する。

記憶部43Bに記憶された背景符号化データは、前記背景符号化データとして図6に示したMUX32に送られる。

【0091】

さらに、記憶部43Bに記憶された背景符号化データは、ローカルデコーダ44Bに供給される。当該ローカルデコーダ44Bでは、その背景符号化データを局所復号化して、元の背景画像データを復元し、その復元後の背景画像データを差分計算部41Bに供給する。このように、ローカルデコーダ44Bによって復号された背景画像データは、差分計算部41Bにおいて次のフレームの背景画像データとの差分データを求めるのに用いられる。

【0092】

また、図7に示す符号化部31において、オブジェクト画像データは、差分計算部41Fに供給される。差分計算部41Fは、ローカルデコーダ44Fから供給される、現時点で処理しようとしている画像フレーム(現フレーム)に含まれるオブジェクト画像データから、既に処理した1フレーム前のオブジェクト画像データを減算し、その減算結果としてのオブジェクトの差分データ(以下、オブジェクト画像差分データと呼ぶ)を、階層符号化部42Fに供給する。

【0093】

階層符号化部42Fは、差分計算部41Fからのオブジェクト画像差分データを後述するように階層符号化し、その符号化により得られたデータ(オブジェクト符号化データ)を、記憶部43Fに供給する。

【0094】

記憶部43Fは、階層符号化部42からのオブジェクト符号化データを一時記憶する。記憶部43Fに記憶されたオブジェクト符号化データは、図6に示したMUX32に送られる。

【0095】

さらに、記憶部43Fに記憶されたオブジェクト符号化データは、ローカルデコーダ44Fに供給される。当該ローカルデコーダ44Fでは、そのオブジェクト符号化データを局所復号化して、元のオブジェクト画像データを復元し、その復元後のオブジェクト画像データを差分計算部41Fに供給する。このように、ローカルデコーダ44Fによって復号されたオブジェクト画像データは、差分計算部41Fにおいて、次のフレームのオブジェクト画像データとの差分データを求めるのに用いられる。

【0096】

なお、オブジェクトが複数(オブジェクト#1,#2,#3,…)存在する場合は、それら複数のオブジェクトの画像データそれぞれに対して、前記差分計算部41F、階層符号化部42F、記憶部43F、およびローカルデコーダ44Fにおいて上述したような差分計算、階層符号化、記憶、ローカルデコードの処理を行う。

【0097】

また、図7に示す符号化部31において、付加情報は、VLC(可変長符号化)部45に供給される。当該VLC部45では、付加情報を可変長符号化する。この可変長符号化された付加情報は、前記付加情報符号化データとして図6に示したMUX32に送られる。

【0098】

次に、図8を参照して、図7の符号化部31において行われる符号化手法の一つである階層符号化と、受信側において当該階層符号化に対応して行われる復号化について説明する。

【0099】

ここで、図7の符号化部31は、上記階層符号化として、例えば下位側の階層における水平方向2画素及び垂直方向2画素からなる4つの画素の平均値(画素値の平均)を、当該下位階層よりも一つ上の上位階層における1画素の画素値とするような処理が、例えば3階層分にわたって行われる。なお、ここで説明する画素値とは、階層符号化の前段の処理として行われる前記差分計算により得られた差分値(画素毎の差分値)である。もちろん、階層符号化の前段で差分計算を行わない場合は、通常の画素値となる。

【0100】

この場合、最下位階層(第1階層)の画像として、例えば図8の(A)に示すように水平方向4画素及び垂直方向4画素からなる画像(以下、4×4画素と呼ぶ)を考えると、上記階層符号化では、当該4×4画素のうち左上側の水平方向2画素及び垂直方向2画素(以下、2×2画素と呼ぶ)を構成する4つの画素h00,h01,h02,h03の平均値が演算され、この平均値が第2階層の左上の1画素m0の画素値とされる。同様に、第1階層の4×4画素のうち右上側の2×2画素h10,h11,h12,h13の平均値は第2階層の右上の1画素m1の画素値となされ、第1階層の4×4画素のうち左下側の2×2画素h20,h21,h22,h23の平均値は第2階層の左下の1画素m2の画素値となされ、第1階層の4×4画素のうち右下側の2×2画素h30,h31,h32,h33の平均値は第2階層の右下の1画素m3の画素値となされる。上記階層符号化では、さらに、当該第2階層の2×2画素を構成する4つの画素m0,m1,m2,m3の平均値を求め、この平均値が第3階層(最上位階層)の1つの画素qの画素値となされる。

【0101】

図7の符号化部31で階層符号化を行う場合には、以上のような処理が行われる。なお、このような階層符号化によれば、最上位階層(第3階層)の画像の空間解像度は最も低くなり、階層が低くなるにつれて画像の空間解像度が向上し、最下位階層(第1階層)の画像の空間解像度は最も高くなる。

【0102】

ところで、以上の画素h00乃至h03、h10乃至h13、h20乃至h23、h30乃至h33、m0乃至m3、qを全部送信することとした場合は、最下位階層の画像だけを送信する場合に比較して、より上位側の階層である第2階層の画素m0乃至m3と第3階層の画素qの分だけ、データ量が増加することとなる。

【0103】

そこで、本実施の形態において、送信するデータ量を減らしたい場合には、例えば図8の(B)に示すように、第2階層の画素m0乃至m3のうちの例えば右下の画素m3に替えて第3階層の画素qを填め込み、それら画素m0,m1,m2とqからなる第2階層のデータと、第1階層のデータとを送信することにする。これによれば、第3階層分のデータ量を減らすことができる。

【0104】

また、図8の(B)の場合よりも更にデータ量を減らしたいときには、図8の(C)に示すように、第2の階層の画素m0を、それを求めるのに用いた第1階層の2×2画素h00乃至h03のうちの例えば右下の画素h03に替え、同様に、第2の階層の画素m1を、それを求めるのに用いた第1階層の2×2画素h10乃至h13のうちの例えば右下の画素h13に替え、また、第2の階層の画素m2を、それを求めるのに用いた第1階層の2×2画素h20乃至h23のうちの例えば右下の画素h23に替え、さらに、図8の(B)のようにして第2階層の画素m0乃至m3の右下の画素に埋め込まれた第3階層の画素qを、第1階層の2×2画素h30乃至h33のうちの例えば右下の画素h33に替えて送信することとする。これによれば、第3階層と第2階層分のデータ量を減らすことができる。すなわち、図8の(C)の例では、送信する全画素数は4×4画素の16画素分となり、図8の(A)に示した最下位階層(第1階層)の画素数と変わらない。したがって、この場合、第1階層から第3階層までの各階層に相当する画素データを送信可能となるだけでなく、送信するデータ量の増加を最も抑えることが可能となる。

【0105】

なお、図8の(B)において画素qと替えられた第2階層の画素m3と、図8の(C)において画素m0,m1,m2及びqとそれぞれ替えられた第1階層の画素h03,h13,h23,h33は、以下のようにして復号することができる。

【0106】

すなわち、画素qの値は、画素m0乃至m3の各画素値の平均値であるから、q=(m0+m1+m2+m3)/4の式が成り立つ。したがって、m3=4×q−(m0+m1+m2)の式により、第3層の画素qおよび第2階層の画素m0乃至m2を用いて、第2層の画素m3を求める(復号する)ことができる。

【0107】

また、画素m0の値は、画素h00乃至h03の平均値であるから、m0=(h00+h01+h02+h03)/4の式が成り立つ。したがって、h03=4×m0−(h00+h01+h02)の式により、第2階層の画素m0および第1階層の画素h00乃至h02を用いて、第1階層の画素h03を求めることができる。同様にして、各画素h13,h23,h33も求めることができる。

【0108】

以上のように、ある階層において送信されない画素は、その階層において送信される画素と、その1つ上位の階層において送信される画素とから復号することができる。

【0109】

次に、図9のフローチャートを参照して、図6の送信処理部16において行われる送信処理について説明する。

【0110】

先ず最初に、ステップS21として、送信処理部16の制御部35は、受信装置2からクリックデータが送信されてきたか否かを判定する。ステップS21において、受信装置2からクリックデータが送信されてきていないと判定された場合、すなわち制御部35がクリックデータを受け取っていない場合、制御部35は、ステップS22として、MUX32を制御し、受信装置2において通常の時間解像度(例えばデフォルト設定されている時間解像度)で画像の表示が可能なように、背景、オブジェクト、および付加情報の各符号化データを選択させて多重化させる。

【0111】

すなわち、通常の時間解像度として例えば30フレーム/秒が設定されている場合、受信装置2では30フレーム/秒で画像を表示することになり、このときのMUX32は、当該30フレーム/秒の時間解像度を維持しつつ、多重化データを伝送路の伝送レートで送信したときに、受信装置2側において表示される画像の空間解像度が最も高くなるように、背景、オブジェクト、および付加情報の各符号化データを選択して多重化する。

【0112】

より具体的に説明すると、例えば上述のように3階層の階層符号化が行われている場合において、上記30フレーム/秒で画像を表示するのに、伝送路の伝送レートでは第3階層のデータしか送信することができないとき、当該MPX32は、この第3階層の画像を表示するための背景、オブジェクト、および付加情報の各符号化データを選択する。したがって、この場合の受信装置2では、30フレーム/秒の時間解像度で且つ、水平方向及び垂直方向の空間解像度が何れも元の画像(第1階層の画像)の1/4となった画像が表示されることになる。

【0113】

次に、当該送信処理部16では、ステップS23として、MUX32からの多重化データを、送信部33から伝送路を介して送信し、その後、ステップS21に戻る。

【0114】

また、ステップS21において、制御部35が受信装置2からクリックデータが送信されてきたと判定した場合、すなわち制御部35がクリックデータを受け取った場合、制御部35は、ステップS24として、そのクリックデータに基づいて、ユーザが受信装置2のクリックデータ入力部24を操作することにより指定した注目点の座標(クリック位置)及びクリック時刻を認識する。

【0115】

次に、詳細については後述するが、制御部35は、ステップS25の処理として、上記注目点の座標(クリック位置)及びクリック時刻に基づいて、受信装置2側のユーザが注目している興味対象領域を特定し、その特定した興味対象領域を、受信装置2側で表示される画像のうちで空間解像度を優先的に向上させる優先範囲として設定し、その優先範囲内の画像とそれに対応する付加情報を検出する。なお、本実施の形態の場合、優先範囲内の画像は前記オブジェクト画像に対応し、優先範囲外の画像は例えば前記背景画像のような興味対象領域以外の画像に対応する。

【0116】

そして、制御部35は、ステップS26として、MUX32を制御し、受信装置2において、上記優先範囲内の画像が、より高い空間解像度で表示されるように、その優先範囲内領域の画像(オブジェクト画像)と当該優先範囲外の画像(背景画像)及び付加情報の符号化データを選択させ、多重化させる。すなわち、制御部35は、受信装置2からのクリックデータを受信した場合、時間解像度を犠牲にして、優先範囲内の画像の空間解像度を向上させるように、MUX32を制御する。

【0117】

これにより、MUX32は、例えば、優先範囲内の画像については、第3階層の他、第2階層の画像を表示するための符号化データを優先的に選択して多重化し、その多重化データを出力する。

【0118】

さらに、制御部35は、ステップS26として、上記多重化データとして選択する付加情報に、優先範囲の位置と大きさ等の情報(以下、適宜、高解像度情報という)を挿入するように、MUX32を制御し、ステップS23に進む。

【0119】

ステップS23に進むと、送信部33では、MUX32が出力する多重化データを伝送路を介して送信した後、ステップS21に戻る。

【0120】

ここで、説明を簡単にするために、ステップS26において、優先範囲外の画像(例えば背景画像)については、第3階層の画像を表示するための符号化データを、ステップS22における場合と同様に選択し続けるとすると、制御部35では、ステップS26の場合の多重化データのデータ量は、ステップS22の場合に比較して、空間解像度を高めた優先範囲内の画像(オブジェクト画像)についての第2階層のデータの分だけデータ量が増加することになる。

【0121】

このとき、例えば30フレーム/秒で画像を表示することを考えた場合、前述したように、伝送路の伝送レートでは、第3階層のデータしか送信することができないから、ステップS26で得られた第2階層のデータを含む多重化データは、画像を30フレーム/秒で表示可能なデータにはならない。

【0122】

そこで、このような場合、本実施の形態では、送信部33から例えば30フレーム/秒より低いレート(最も極端な例では0フレーム/秒)となる多重化データを送信する。これにより、受信装置2では、上記優先範囲内の画像について、水平方向及び垂直方向の空間解像度がいずれも、元の画像(第1階層の画像)の1/2となった画像、すなわち、水平方向及び垂直方向の空間解像度がいずれも、いままで表示されていた第3階層の画像の2倍になった画像(第2階層の画像)が表示されることになる。但し、このとき受信装置2に表示される画像の時間解像度は30フレーム/秒未満となる。

【0123】

以上のようにして、優先範囲内の画像について第2階層のデータが送信された後、ステップS21において、前回に続いて受信装置2からクリックデータが送信されてきたと判定された場合、すなわち、ユーザがクリックデータ入力部24を操作し続け、以前と同一の或いはその近傍の注目点を指定し続けている場合は、ステップS24において前回と同一或いはその近傍の注目点が認識され、ステップS25において前回と同一の優先範囲が設定され、ステップS26に進む。これにより、制御部35は、ステップS26においてMUX32を制御し、受信装置2にて優先範囲内の画像がより高い空間解像度で表示されるように、符号化データを選択させ、多重化させる。

【0124】

すなわち、この場合の優先範囲内の画像については、既に、第3階層の他、第2階層の画像及びそれらの付加情報の符号化データが優先的に選択されるようになっているので、ここでは更に第1階層の画像および付加情報の符号化データも優先的に選択され、多重化データとして出力される。また、ステップS26において上述したように高解像度情報が付加情報に挿入され、ステップS23においてMUX32からの多重化データが送信部33から伝送路を介して送信された後、ステップS21に戻る。

【0125】

従って、この場合、受信装置2では、優先範囲内の画像が元の画像(第1階層の画像)と同一の空間解像度の画像、すなわち水平方向及び垂直方向の空間解像度が、何れも最初に表示されていた第3階層の画像の4倍になった画像(第1階層の画像)が表示されることになる。但し、その時間解像度は上記30フレーム/秒よりも低い画像(0フレーム/秒となった場合は静止画)となされる。

【0126】

以上から、受信装置2のユーザがクリックデータ入力部24を操作し続けて、例えば同一の注目点(興味対象領域)を指定し続けると、注目点を含む優先範囲内の画像(興味対象領域、例えばオブジェクト画像)について、空間解像度をより向上させるためのデータが優先的に送信されるので、当該注目点を含む優先範囲内の画像の空間解像度は徐々に向上し、その結果、優先範囲内の画像は、より鮮明に表示されるようになる。すなわち、受信装置2側においてユーザが注目している部分の画像(興味対象領域、例えばオブジェクト画像)は、より鮮明に表示される。

【0127】

以上のように、本実施の形態の構成では、クリックデータに基づく注目点によって特定された優先範囲内の画像(興味対象領域、例えばオブジェクト画像)の空間解像度および時間解像度が、伝送路の伝送レートに応じた解像度の範囲内で変更されるように、画像データの送信が制御されるので、限られた伝送レート内において、受信装置2に表示される注目点に対応する画像の空間解像度を、より向上させることができる。すなわち、本実施の形態の構成では、画像の時間解像度を犠牲にして、優先範囲内のオブジェクト画像の空間解像度を向上させることで、限られた伝送レート内で受信装置2に表示される当該オブジェクト画像をより鮮明に表示させる(空間解像度をより向上させる)ことが可能となる。

【0128】

次に、図10には、図4の受信処理部21の構成例を示す。

【0129】

この図10において、伝送路を介して供給された多重化データは、受信部51にて受信され、復調等された後、DMUX(デマルチプレクサ)52に供給される。

【0130】

DMUX52は、受信部51から供給された多重化データを、背景符号化データ、オブジェクト符号化データ、および付加情報符号化データに分離し、復号部53に供給する。

【0131】

復号部53は、背景、オブジェクト、または付加情報の各符号化データ(前記送信装置1で階層符号化が行われた場合には前記差分値を階層符号化したデータ)を、前記符号化時とは逆の処理によりそれぞれ元のデータに復号し、図4に示した合成処理部22に出力する。

【0132】

ここで、図11には、送信装置1での符号化時に階層符号化が行われているとした場合の、図10の復号部53の構成例を示す。

【0133】

図11において、前記背景符号化データである、前記階層符号化されている背景画像差分データは、加算器61Bに供給される。加算器61Bには、さらに記憶部62Bに記憶された、既に復号されている1フレーム前の背景画像データも供給されるようになっている。したがって、加算器61Bは、上記入力された背景画像差分データに、記憶部62Bからの1フレーム前の背景画像データを加算することで、現フレームで必要な階層の背景画像データを復号する。この復号された背景画像データは、記憶部62Bに供給されて記憶された後に読み出され、加算器61Bに供給されるとともに、図4の合成処理部22に送られる。

【0134】

オブジェクト符号化データである、前記階層符号化されたオブジェクト画像差分データは、加算器61Fに供給される。当該加算器61Fには、さらに記憶部62Fに記憶された、既に復号されている1フレーム前のオブジェクト画像データも供給されるようになっている。したがって、加算器61Fは、上記入力されたオブジェクト画像差分データに、記憶部62Fからの1フレーム前のオブジェクト画像データを加算することで、現フレームで必要な階層のオブジェクト画像データを復号する。この復号されたオブジェクト画像データは、記憶部62Fに供給されて記憶された後に読み出され、加算器61Fに供給されるとともに、図4の合成処理部22に送られる。なお、オブジェクトが複数存在する場合は、加算器61Fおよび記憶部62Fでは、複数のオブジェクトの差分データそれぞれに対して上述したように復号(階層復号)がなされる。

【0135】

付加情報符号化データである、前記可変長符号化された付加情報は、逆VLC部63に入力し、ここで可変長復号される。これにより、元の付加情報に復号され、合成処理部22に供給される。

【0136】

なお、前述した図7のローカルデコーダ44Bは、加算器61Bおよび記憶部62Bと同様に構成され、また、図7のローカルデコーダ44Fは、加算器61Fおよび記憶部62Fと同様に構成されている。

【0137】

次に、図12には、図4の合成処理部22の構成例を示す。

【0138】

この図12において、前記図10に示した復号部53から出力された背景画像データは背景書き込み部71に入力し、オブジェクト画像データはオブジェクト書き込み部72に入力し、付加情報は背景書き込み部71とオブジェクト書き込み部72および合成部77に入力する。

【0139】

背景書き込み部71は、供給された背景画像データを、背景メモリ73に順次書き込む。ここで例えば、前記送信装置1のビデオカメラ部6での撮影時に、パンニングやチルティングされて撮影が行われることによって背景に動きがあるような場合、背景書き込み部71は、付加情報に含まれる背景動きベクトルに基づいて背景の位置合わせを行った状態で、背景メモリ73への背景画像データの書き込みを行うようになされている。したがって、背景メモリ73は、1フレーム分の画像よりも空間的に広い画像のデータを記憶することができるようになされている。

【0140】

オブジェクト書き込み部72は、供給されたオブジェクト画像データを、オブジェクトメモリ75に、順次書き込む。なお、例えばオブジェクトが複数存在する場合、オブジェクト書き込み部72は、複数のオブジェクトの画像データそれぞれを、各オブジェクト毎にオブジェクトメモリ75に書き込む。また、オブジェクト書き込み部72は、同一のオブジェクト(後述する同一のオブジェクト番号が付されているオブジェクト)の画像データの書き込みを行う場合、既にオブジェクトメモリ75に書き込まれているオブジェクト画像データに代えて、新しいオブジェクト画像データ(新たに、オブジェクト書き込み部72に供給されるオブジェクト画像データ)を書き込むようになっている。

【0141】

さらに、オブジェクト書き込み部72は、空間解像度の高いオブジェクトを、オブジェクトメモリ75に書き込んだ場合、そのオブジェクトを構成する各画素に対応してオブジェクトフラグメモリ76のアドレスに記憶されるオブジェクトフラグを”0”から”1”にするようになっている。すなわち、オブジェクト書き込み部72は、オブジェクトメモリ75にオブジェクト画像データを書き込む際に、オブジェクトフラグメモリ76を参照するようになっており、オブジェクトフラグが”1”になっているオブジェクト、つまり既に空間解像度の高いオブジェクトの画像データが記憶されているオブジェクトメモリ75には、空間解像度の低いオブジェクト画像データの書き込みは行わないようになっている。したがって、オブジェクトメモリ75は、基本的に、オブジェクト書き込み部72にオブジェクト画像データが供給されるたびに、そのオブジェクト画像データが書き込まれるが、既に空間解像度の高いオブジェクト画像データが記憶されているオブジェクトメモリ75には、空間解像度の低いオブジェクト画像データの書き込みを行わない。その結果、オブジェクトメモリ75においては、オブジェクト書き込み部72に空間解像度の高いオブジェクト画像データが供給される毎に、空間解像度の高いオブジェクト画像の数が増加していくことになる。

【0142】

合成部77は、背景メモリ73に記憶された背景画像データから、現時点で表示を行うべきフレーム(現フレーム)の背景画像を、付加情報に含まれる背景動きベクトルに基づいて読み出すとともに、その背景画像上に、オブジェクトメモリ75に記憶されたオブジェクト画像を、付加情報に含まれるオブジェクト動きベクトルに基づいて合成し、これにより、現フレームの画像を構成して、表示メモリ78に供給するようになっている。

【0143】

さらに、合成部77は、図4のクリックデータ入力部24から、クリックデータを受信した場合、そのクリックデータに含まれる注目点の座標位置を含むオブジェクト画像データを、オブジェクトメモリ75から読み出し、サブウインドウメモリ79に供給するようになっている。

【0144】

表示メモリ78は、いわゆるVRAM(Video Read Only Memory)として機能するメモリであり、合成部77からの現フレームの画像を一時記憶した後に読み出して図4の画像出力部23に供給する。また、サブウインドウメモリ79は、合成部77からのオブジェクト画像データを一時記憶した後読み出し、図4の画像出力部23に供給する。このとき、当該画像出力部23により駆動される表示部7上には、現フレームの画像と共に後述するサブウィンドウが表示され、オブジェクト画像は当該サブウインドウ上に表示される。

【0145】

次に、図13のフローチャートを参照して、図12の合成処理部22で行われる処理(合成処理)について説明する。

【0146】

先ず最初に、ステップS31において、オブジェクト書き込み部72は、図10の復号部53から供給されたオブジェクト画像データを、オブジェクトフラグメモリ75に記憶されたオブジェクトフラグに基づいて、上述したようにして書き込む。

【0147】

すなわち、オブジェクト書き込み部72は、オブジェクトフラグメモリ76に記憶されているオブジェクトフラグを参照し、当該オブジェクトフラグが”0”になっている画素に対応するオブジェクトメモリ75のアドレスには、そこに供給されるオブジェクト画像データを書き込み、オブジェクトフラグが”1”になっている画素に対応するオブジェクトメモリ75のアドレスには、そこに供給されるオブジェクト画像データが、空間解像度の高いものである場合にのみ、その空間解像度の高いオブジェクト画像データを書き込む。

【0148】

なお、オブジェクトメモリ75の既にオブジェクト画像データが記憶されているアドレスに、オブジェクト画像データを書き込む場合には、その書き込みは、上書きする形で行われる。

【0149】

その後、ステップS32に進み、オブジェクト書き込み部72では、付加情報に、高解像度情報が含まれているかどうかが判定される。ステップS32において、付加情報に、高解像度情報が含まれていると判定された場合、すなわち受信装置2のユーザが図4のクリックデータ入力部24を操作することにより、送信装置1にクリックデータが送信され、これにより、前述したようにして送信装置1から、優先範囲内の画像について空間解像度の高いオブジェクト画像のデータが送信されてきた場合、ステップ33に進み、オブジェクト書き込み部72において、オブジェクトフラグメモリ76の所定のオブジェクトフラグが”1”にされる。

【0150】

すなわち、送信装置1から、優先範囲内の画像について空間解像度の高いオブジェクト画像のデータが送信されてきた場合には、ステップS31において、オブジェクトメモリ75に、その空間解像度の高いオブジェクト画像データが書き込まれる。このため、ステップS33では、その空間解像度の高いオブジェクト画像を構成する画素についてのオブジェクトフラグが”1”とされる。

【0151】

その後、ステップS34に進み、合成部77は、優先範囲内にあるオブジェクト画像データを、オブジェクトメモリ75から読み出し、サブウインドウメモリ79に書き込む。

【0152】

すなわち、ステップS32において、付加情報に高解像度情報が含まれていると判定される場合というのは、上述したようにユーザがクリックデータ入力部24を操作することにより、送信装置1にクリックデータが送信され、これにより、上述したようにして送信装置1から優先範囲内の画像について空間解像度の高いオブジェクト画像のデータが送信されてきた場合であるが、送信装置1に送信されるクリックデータは、合成部77にも供給される。そこで、合成部77は、クリックデータを受信すると、ステップS34において、そのクリックデータに含まれる注目点の座標及びクリック時刻から、優先範囲を認識し、送信装置1から送信されてくる優先範囲内にある空間解像度の高いオブジェクトを、オブジェクトメモリ75から読み出し、サブウインドウメモリ79に書き込む。

【0153】

そして、ステップS35に進み、合成部77は、背景メモリ73に記憶された背景画像データの中から、現フレームの背景画像データを、付加情報に含まれる背景動きベクトルに基づいて読み出すとともに、現フレームに表示すべきオブジェクト画像データをオブジェクトメモリ75から読み出し、さらに、現フレームの背景画像データと、オブジェクトメモリ75から読み出したオブジェクト画像データとを、付加情報に含まれるオブジェクト動きベクトルに基づいて合成する。これにより、現フレームの画像を構成して、表示メモリ78に書き込む。すなわち、合成部77は、例えば表示メモリ78に対して、背景画像データを書き込み、その後、オブジェクト画像データを上書きすることで、背景画像とオブジェクト画像を合成した現フレームの画像データを、表示メモリ78に書き込む。

【0154】

以上のようにして、表示メモリ78に書き込まれた現フレームの画像データ、およびサブウインドウメモリ79に書き込まれたオブジェクト画像データは、図4の画像出力部23に供給され、表示部7に表示されることになる。

【0155】

一方、ステップS32において、付加情報に高解像度情報が含まれていないと判定された場合、すなわち受信装置2のユーザがクリックデータ入力部24を操作していない場合は、ステップS33およびS34の処理がスキップされ、ステップS35に進み、上述したように合成部77において背景メモリ73から現フレームの背景画像データが読み出されるともに、オブジェクトメモリ75から必要なオブジェクト画像データが読み出され、現フレームの背景画像とオブジェクトメモリ75から読み出したオブジェクト画像とが、付加情報にしたがって合成される。これにより、現フレームの画像データが構成され、表示メモリ78に書き込まれる。そして、ステップS31に戻り、以下、同様の処理が繰り返される。

【0156】

以上のような合成処理によれば、受信装置2のユーザがクリックデータ入力部24を操作していない場合、すなわちクリックデータ入力部24にてクリックが行われていない場合には、図14の(A)に示すように、表示部7の表示画面上には空間解像度の低い画像がデフォルトの時間解像度で表示される。なお、図14の(A)においては、空間解像度の低い背景画像の上を、空間解像度の低いオブジェクト画像が、右方向に移動しているときの画像例を示している。

【0157】

そして、受信装置2のユーザが、クリックデータ入力部24を操作して、カーソルをオブジェクト画像上に移動させ、その位置でクリックを行うと、上述したように、送信装置1にクリックデータが送信され、送信装置1では、そのクリックデータに基づいて特定した優先範囲の画像を、空間解像度の高い画像として表示するためのデータが、時間解像度を犠牲にして送信されてくる。その結果、図14の(B)に示すように、表示部7の表示画面上には、時間解像度は低いが、クリックが行われている位置を中心とする優先範囲内にあるオブジェクト画像の空間解像度が徐々に向上していく画像が表示される(クリックが行われている時間に応じて、優先範囲内の画像の空間解像度が徐々に向上していく)。

【0158】

さらに、この場合、表示部7上には、図14の(B)に示すように、サブウインドウがオープンされ、そのサブウインドウに、上記クリックが行われている位置を含んで抽出された優先範囲内にあるオブジェクトの空間解像度が徐々に向上するような表示がなされる。

【0159】

その後、受信装置2のユーザが、クリックデータ入力部24によるクリックを停止すると、合成部77は、上述したようにステップS35において背景メモリ73から現フレームの背景画像データを読み出すともに、オブジェクトメモリ75からオブジェクト画像データを読み出し、現フレームの背景画像データとオブジェクト画像データとを、付加情報にしたがって合成し、表示メモリ78に書き込む。上述したように、クリックされることにより空間解像度が高くなったオブジェクト画像データは、そのままオブジェクトメモリ75に記憶され続けるので、表示部7においては、図14の(C)に示すように、クリックされることにより空間解像度が高くなったオブジェクト画像が、付加情報の動きベクトルに基づいて移動し、現フレーム上で表示されるべき位置に表示される。

【0160】

したがって、受信装置2のユーザは、詳細を見たいオブジェクト画像が表示されている位置でクリックを行うことにより、空間解像度が高くなったオブジェクト画像を見ることが可能となる。すなわち、オブジェクトの詳細な画像を見ることが可能となる。

【0161】

なお、本実施の形態では、背景画像データは、上述したように背景メモリ73に記憶されるので、送信装置1においては一度送信した空間解像度の低い背景を送信する必要はなく、従って、その分の伝送帯域(伝送レート)を、より空間解像度の高いオブジェクト画像データの送信に優先的に割り当てることが可能である。

【0162】

また、上述の場合においては、クリックされることにより空間解像度が高くなったオブジェクト画像データを、オブジェクトメモリ75に記憶しておき、クリックが停止された後は、その空間解像度の高いオブジェクト画像を背景画像に貼り付けるようにしたため、受信装置2において表示されるオブジェクト画像は、空間解像度の高いものとなるが、このときのオブジェクト画像には、送信装置1で撮影されたオブジェクト画像の状態の変化は反映されないことになる。

【0163】

そこで、クリックが停止された後は、オブジェクトフラグを無視し、図11に示した復号部53の記憶部62Fに記憶されたオブジェクト画像データを、オブジェクトメモリ75に記憶された高い空間解像度のオブジェクト画像データに替えて書き込むようにすることが可能である。すなわち、復号部53の記憶部62Fには、送信装置1から送信されてくるオブジェクト画像データが順次記憶されるから、そのオブジェクト画像データを、オブジェクトメモリ75に書き込むことで、上述したようにして表示部7に表示される画像のうちのオブジェクト画像は、送信装置1で撮影されたオブジェクトの状態の変化が反映されたものとなる(但し、表示されるオブジェクト画像は、空間解像度の低いものとなる)。

【0164】

次に、図15を参照して、送信装置1から、伝送路を介して、受信装置2に送信される画像の空間解像度と時間解像度との関係について説明する。

【0165】

なお、伝送路の伝送レートはR[bps]とし、さらに、ここでは、背景画像と3つのオブジェクト画像#1乃至#3からなるデータを送信するとする。また、ここでは、説明を簡単にするために、付加情報は考えないこととし、さらに、背景画像、オブジェクト画像#1乃至#3それぞれを、ある空間解像度で表示するためには、同一のデータ量のデータが必要であるとする。

【0166】

この場合、送信装置1では、受信装置2でクリックが行われていない場合、図15の(A)に示すように、背景画像、オブジェクト画像#1乃至#3それぞれが、伝送レートRを4等分したレートR/4[bps]で送信される。なお、通常の時間解像度が1/Tフレーム/秒であるとすると、送信装置1は、背景画像、オブジェクト画像#1乃至#3それぞれの1フレーム分のデータの送信を、長くてもT秒で完了することができるように行う。したがって、この場合、受信装置2では、1フレーム当たりT×R/4ビットのデータで得られる空間解像度の背景画像、オブジェクト画像#1乃至#3がそれぞれ表示される。

【0167】

そして、ある時刻t1において、例えばオブジェクト画像#1の位置で、ユーザがクリックを行うと、送信装置1は、例えば図15の(A)に示すように、背景画像並びにオブジェクト画像#2および#3のデータ送信を例えば停止し、オブジェクト画像#1のみを、伝送路の伝送レートRすべてを用いて送信する。その後、時刻t1から時間4Tだけ経過した時刻t2において、ユーザがクリックを停止したとすると、送信装置1は、再び、背景画像、オブジェクト画像#1乃至#3それぞれを、伝送レートR/4で送信する。

【0168】

したがって、クリックが行われている間においては、オブジェクト画像#1については、4T×Rビットのデータが送信されるので、クリックが行われている間の時間解像度を0フレーム/秒とするものとすると、受信装置2では、1フレーム当たり4T×Rビットのデータで得られる空間解像度のオブジェクト画像#1が表示されることになる。すなわち、水平方向及び垂直方向の空間解像度を同じだけ向上させるものとした場合、受信装置2では、時間解像度は0フレーム/秒になるが、ユーザがクリックしたオブジェクト画像#1については、水平方向及び垂直方向の両方の空間解像度が、クリックが行われる前の4倍(=√(4T×R/(T×R/4ビット)))となったものが表示されることになる。

【0169】

このように、時間解像度を犠牲にすることにより、空間解像度をより向上させることができ、さらに時間解像度を犠牲にしない場合に比較して、ユーザが注目しているオブジェクト画像の空間解像度を、より迅速に向上させることができる。

【0170】

なお、図15の(A)に例では、オブジェクト画像#1のクリックが行われている間、背景画像並びに他のオブジェクト画像#2および#3のデータの伝送レートを0フレーム/秒としてそれらを完全に送信しないようにしたが、例えば図15の(B)に示すように、オブジェクト#1のデータの送信には高い伝送レートを割り当て、背景画像並びに他のオブジェクト画像#2および#3のデータの送信には、低い伝送レートを割り当てるようにすることも可能である。

【0171】

また、クリックが行われても、背景画像、オブジェクト画像#1乃至#3それぞれの送信に割り当てる伝送レートは、R/4のまま変えないことも可能である。すなわち、この場合は、時間解像度を犠牲にして、空間解像度を向上させるため、伝送レートの割り当てを変えなくても、時間は要するようになるが、空間解像度を向上させることができる。

【0172】

本実施の形態においては、上述したように、クリックされることにより空間解像度が高くなったオブジェクト画像を、オブジェクトメモリ75に記憶しておき、クリックが停止された後に、その空間解像度の高いオブジェクト画像を背景画像に貼り付けるようにしたが、この空間解像度の高いオブジェクト画像を、背景画像のどの位置に貼り付けるかは、その後に送信装置1から送信されてくる、そのオブジェクトについての付加情報に含まれるオブジェクト動きベクトルに基づいて決定される。

【0173】

したがって、受信装置2は、あるフレームのオブジェクト画像が、そのフレームに隣接するフレームのどのオブジェクト画像に対応するのかということを認識する必要があり、送信装置1のオブジェクト抽出部14は、オブジェクトの抽出にあたり、受信装置2が、そのような認識を行うための情報を付加するようにもなっている。

【0174】

上述の説明では、受信装置2のユーザがクリックデータ入力部24を操作することにより注目点を指定したときには、送信装置1において、画像の時間解像度を犠牲にして、注目点を含む有線範囲の画像の空間解像度を向上させるように、データの送信制御を行う例を述べたが、送信装置1では、例えば受信装置2のユーザの嗜好を学習し、その学習結果に基づいて、受信装置2のユーザが高い空間解像度での表示を希望していると考えられるオブジェクト等を予測検出して、そのオブジェクトが高い空間解像度で表示されるように、データの送信制御を行うことも可能である。

【0175】

図16には、そのような送信制御を行う場合の、図6の制御部35の構成例を示している。

【0176】

この図16において、優先範囲設定部91は、受信装置2から送信されてくるクリックデータを受信し、前述同様に優先範囲を設定するようになされており、その設定された優先範囲は、選択制御部92及び特徴量抽出部93に供給される。

【0177】

選択制御部92は、上記優先範囲設定部91から供給される優先範囲を示す信号と図6のデータ量計算部34から供給されるデータレートの情報と後述するオブジェクト検出部95からの情報に基づいて、MUX32による背景画像、オブジェクト画像、付加情報の各データの選択を制御する。すなわち、選択制御部92は、優先範囲設定部91から優先範囲を表す信号を受け取った場合、その優先範囲内の画像の空間解像度を、画像の時間解像度を犠牲にして向上させるように、MUX32での多重化を制御する。また、選択制御部92は、オブジェクト検出部95が検出したオブジェクトを表すラベルの情報を受け取ると、そのラベルが付されたオブジェクトの空間解像度を、画像の時間解像度を犠牲にして向上させるように、MUX32を制御する。また、選択制御部92には、データ量計算部34から、MUX32が出力する多重化データのデータレートが供給され、選択制御部92は、そのデータレートが伝送路の伝送レートを超えないように、MUX32によるデータの選択を制御する。

【0178】

特徴量抽出剖93には、前処理部12が出力する背景画像データ、オブジェクト画像データ、及び付加情報と、優先範囲設定部91が出力する優先範囲を示す信号とが供給されるようになっており、特徴量抽出部93は、優先範囲設定部91により設定された優先範囲内にある画像の特微量を抽出するようになっている。すなわち、特徴量抽出部93は、例えば、優先範囲内に存在するオブジェクトについて、受信装置2のユーザが注目する傾向を反映するような特徴量を抽出する。

【0179】

具体的には、図17に示すように、例えば、ある特定の「人」を表すオブジェクトについては、そのオブジェクトが「人」であること、動きが例えば等速であること、オブジェクトの奥行き方向の位置(深度)が手前であること、オブジェクトの画面上の位置が真ん中であること、オブジェクトが速度を持っていること(オブジェクトが動いている部分のものであること)、オブジェクトを構成する領域に、例えば目、鼻、口が含まれること(オブジェクトの領域が、目、鼻、口を含んで構成されること)、オブジェクトの模様が例えばしま模様であること(オブジェクトがしま模様の部分のものであること)、オブジェクトの色が例えば赤いこと(オブジェクトが赤い部分のものであること)等を表す特徴量が抽出される。

【0180】

特徴量抽出部93は、さらに、上記抽出したオブジェクトの各特徴量を要素として構成されるベクトル(特徴量ベクトル)を求めると共に、ヒストグラム記憶部94に記憶されているヒストグラムの、上記求めた特徴量ベクトルの度数を1だけインクリメントする。

【0181】

ヒストグラム記憶部94は、特徴量抽出部93で求められる特徴量ベクトルのヒストグラムを、受信装置2のユーザの嗜好の学習結果として記憶する。

【0182】

次に、オブジェクト検出部95は、前処理部12から供給されるオブジェクト画像の中から、ヒストグラム記憶部94に記憶されたヒストグラムの最高頻度の特徴量ベクトルと同様の特徴量ベクトルが求められるオブジェクトを検出する。すなわち、オブジェクト検出部95は、前処理部12から供給されるオブジェクトについて、特徴量抽出部93における場合と同様にして、特徴量ベクトルを求める。さらに、オブジェクト検出部95は、ヒストグラム記憶部94に記憶されたヒストグラムを参照し、その最高頻度の特徴量ベクトルを中心とする、特徴量ベクトル空間の所定の範囲内に、前処理部12からのオブジェクトの特徴量ベクトルが存在するかどうかを判定し、存在する場合には、そのオブジェクトは、受信装置2のユーザが注目する傾向にあるものであるとして予測し、そのオブジェクトを表すラベルを、選択制御部92に供給する。

【0183】

次に、図18のフローチャートを参照して、図16に示したように動作する制御部35によるMUX32の制御処理について説明する。

【0184】

先ず、最初に、ステップS81において、優先範囲設定部91は、受信装置2からクリックデータが送信されてきたかどうかを判定する。ステップS81において、受信装置2からクリックデータが送信されてきたと判定された場合、ステップS82に進み、優先範囲設定部91は、そのクリックデータに基づき、前述したように優先範囲を設定し、その優先範囲を表す信号を選択制御部92及び特徴量抽出部93に供給する。

【0185】

選択制御部92は、ステップS83において、上記優先範囲内の画像(オブジェクト画像)の空間解像度を、画像の時間解像度を犠牲にして向上させるように、MUX32を制御する。

【0186】

また、特徴量抽出部93は、ステップS84において、上記優先範囲内にあるオブジェクトの特徴量を抽出し、その抽出したオブジェクトの各特徴量を要素として構成される特徴量ベクトルを求める。さらに、特徴量抽出部93は、ステップS85において、ヒストグラム記憶部94に記憶されているヒストグラムの、上記求めた特徴量ベクトルの度数を1だけインクリメントし、ステップS81に戻る。

【0187】

以上のステップS81乃至S85の処理が繰り返されることにより、ヒストグラム記憶部94には、受信装置2のユーザが注目する傾向にあるオブジェクトの特徴量ベクトルのヒストグラムが形成されていく。すなわちこれにより、受信装置2のユ−ザの嗜好が学習されていくことになる。

【0188】

一方、ステップS81において、受信装置2からクリックデータが送信されてきていないと判定された場合、ステップS86に進み、オブジェクト検出部95は、前処理部12から供給されるオブジェクト画像データについて、特徴量抽出部93における場合と同様にして、特徴量ベクトルを求める。さらに、オブジェクト検出部95は、ステップS87において、ヒストグラム記憶部94に記憶されたヒストグラムを参照し、その中で最高頻度の特徴量ベクトルを中心とする、特徴量ベクトル空間の所定の範囲内に、前処理部12からのオブジェクト画像の特徴量ベクトルが存在するかどうかを判定する。すなわち、ステップS87では、最高頻度の特徴量ベクトルと、前処理部12からのオブジェクト画像の特徴量ベクトルとの、特徴ベクトル空間における距離が所定値以内であるかどうかが判定される。

【0189】

ステップS87において、最高頻度の特徴量ベクトルと、前処理部12からのオブジェクト画像の特徴量ベクトルとの距離が所定値以内でないと判定された場合、すなわち、前処理部12からのオブジェクト画像が、過去の傾向からして、受信装置2のユーザが注目する確率の低いものである場合、ステップS88に進み、選択制御部92は、受信装置2において通常の時間解像度および空間解像度が表示されるように、MUX32を制御し、ステップS81に戻る。

【0190】

また、ステップS87において、最高頻度の特徴量ベクトルと、前処理部12からのオブジェクト画像の特徴量ベクトルとの距離が所定値以内であると判定された場合、すなわち、前処理部12からのオブジェクト画像が、過去の傾向からして、受信装置2のユーザが注目する確率の高いものである場合、オブジェクト検出部95は、前処理部12からのオブジェクトのラベルを、選択制御部92に出力し、ステップS89に進む。

【0191】

選択制御部92は、ステップS89において、オブジェクト検出部95からの上記ラベルが付されたオブジェクト画像の空間解像度を、画像の時間解像度を犠牲にして向上させるように、MUX32を制御し、ステップS81に戻る。

【0192】

従って、この場合、受信装置2では、時間解像度を犠牲にして、オブジェクト検出部95が出力したラベルの付されたオブジェクト画像が、高い空間解像度で表示される。そして、その後も、そのオブジェクトは、高い空間解像度で表示され続ける。

【0193】

その結果、受信装置2では、ユーザがクリックデータ入力部24を操作しなくても、ユーザが注目する傾向のあるオブジェクトが表示される場合には、そのオブジェクトは、いわば自動的に高い空間解像度で表示され、その後も、その高い空間解像度で表示され続けることになる。

【0194】

なお、ヒストグラム記憶部94に記憶された、受信装置2のユーザの嗜好の学習結果としての特徴量ベクトルのヒストグラムは、例えば、定期的または不定期に、或いは受信装置2のユーザからの要求に対応して、リセットすることが可能である。

【0195】

次に、本発明において、データの提供やデータ送受信に応じて行われる課金(例えば図1の管理センタ103を通じて行われる端末1や2へのデータ提供や端末1と2の間でのデータ送受信に応じた課金など)の流れ及びそのためのシステム構成の詳細について、以下に説明する。

【0196】

一般に、ソフトウェアは、様々な処理手法(プログラム)の融合によって構成されているものであり、例えば、表計算ソフトの場合には、単なる四則演算を行うためのプログラムだけでなく、統計処理を行うためのプログラム等も含まれている。通常は、ソフトウェアを構成するそれらの処理手法(プログラム、以下適宜メソッドと呼ぶ)が記録されたCD−ROM等のパッケージメディアが市販され、当該パッケージメディアを購入することで、ユーザはそのソフトウェアの使用権を取得し、利用可能な状態になる。

【0197】

本発明の場合は、パッケージメディアを購入した時点でユーザが利用権を獲得するのではなく、ユーザがソフトウェアを利用する度毎に利用権を獲得し、また、ソフトウェアの機能のうちで必要なメソッドの利用権を獲得するようなシステムを提供する。したがって、ユーザは、ソフトウェアを利用した場合にのみ、また、ソフトウェアの機能のうちで必要なメソッドを使った分だけの料金を支払えば良く、その結果、全てのソフトウェアを一括して提供する上記パッケージメディアの場合よりも安価にメソッドを利用することができる。

【0198】

また、ある一つの処理を行う場合において、その処理結果を得るための手法には様々な手法が考えられる。したがって、例えばよく似た目的を達成する処理であっても、より高度な手法を用いれば、より望ましい結果を得ることができると考えられる。言い換えれば、より高度な手法を用いることで、ユーザにメリットを提供することが可能となる。

【0199】

本発明の場合は、複数用意されたそれぞれ異なるアルゴリズムの中から、ユーザが利用するアルゴリズムを選択し、そのアルゴリズムの高度さに応じて異なる料金を徴収するシステムを提供する。つまり、本発明では、ユーザが受けるメリットに応じた料金をユーザに対して課金するシステムを構築している。

【0200】

例えば画像通信を例に挙げて説明すると、当該画像通信の場合は、より高度な圧縮手法(アルゴリズム)を用いることで全体のデータ量を削減することが可能となり、また、データ量を削減することにより、限られたデータ通信の帯域を有効に利用することが可能となる。このことにより、例えば同一のデータ量であれば、より高度なアルゴリズムを用いることで、より高解像度で高品質な画像を手に入れることが可能になる。

【0201】

そこで、本発明では、例えば画像通信において、圧縮率が低い手法を相対的に低度なアルゴリズム、例えば高圧縮を実現する手法を相対的に高度なアルゴリズムと定義し、上記高度なアルゴリズムを用いた場合には低度なアルゴリズムを用いた場合に比べて高い料金を支払ってもらうこととする。もちろん、本発明は、画像通信における画像圧縮のためのアルゴリズムに限定されるものではなく、例えば、データ通信のアルゴリズムや音声処理のアルゴリズムなど、各種様々なアルゴリズムを用いた処理においても適用可能であり、アルゴリズムの高度さに応じた課金を行うこととする。

【0202】

図19には、上述したような課金が行われる一例として、メソッドが予めインストールされている端末としての処理装置100と管理センタ103との間における課金処理の基本モデルを示す。なお、図1の管理センタ103を通じて行われる端末1や2へのデータ提供や端末1と2の間での実際のデータ送受信に応じた課金処理については後述する。

【0203】

この図19の処理装置100には、それぞれが個々に異なる種類のアルゴリズム(プログラム)を用いて処理を行う複数の処理部1021〜102Nを備えたアルゴリズム処理部102と、それら各処理部1021〜102Nの各アルゴリズムの利用を管理する利用処理管理部101とが設けられている。なお、この図19の例の場合、当該アルゴリズム処理部102の各処理部1021〜102Nのアルゴリズムは、ユーザが勝手に利用することができないものである。

【0204】

また、管理センター103は、処理装置100が正当な装置であるか(ユーザが正当なユーザであるか)否かの認証情報を保持する認証用メモリ104と、ユーザ(処理装置100)によるアルゴリズムの利用履歴と料金計算用のテーブル107に保持されている利用料金計算表とに基づいて、そのユーザの利用料金を計算する料金計算システム106と、全体を管理する管理システム105とを備えている。

【0205】

この図19において、処理装置100の各処理部1021〜102Nでの各処理のうち何れかを利用したい場合、先ず、ユーザからは、上記それら各処理部1021〜102Nのうちどの処理部を用いるか(すなわちどのアルゴリズムを用いるか)を選択するための選択入力が行われる。当該ユーザによる選択の入力がなされると、利用処理管理部101は、先ず、管理センター103に対して処理(アルゴリズム)の利用許可の問い合わせを行う。

【0206】

上記利用許可の問い合わせの信号を受信すると、管理センター103の管理システム105は、その問い合わせを行った処理装置100が、自己の管理している処理装置であるか否か、すなわちその問い合わせを行った処理装置100が正当な装置(正当なユーザ)であるか否かを、認証用メモリ104に格納されている認証情報を元に確認する。この認証において、正当な処理装置(正当なユーザ)であると確認すると、管理システム105は、処理装置100に対して、利用許可信号を送信する。

【0207】

上記利用許可信号を受信すると、処理装置100の利用管理部101は、アルゴリズム処理部102を制御し、上記ユーザが選択入力を行った処理(管理センター103により利用許可がおりた処理)に対応する処理部での処理を直ちに開始させる。これによりユーザの所望する処理が実行されることになる。

【0208】

また管理センター103の管理システム105は、上記利用許可を送信した処理装置100(ユーザ)とその利用を許可した処理(アルゴリズム)を示す情報(利用履歴)を、料金計算システム106に送る。料金計算システム106は、利用履歴の情報を受け取ると、料金計算用テーブル107に保持されている各アルゴリズム毎に設定されている利用料金計算表を用いて、上記処理(アルゴリズム)を利用した場合の料金を計算する。その後、料金計算システム106は、上記処理装置100のユーザに対して、オンライン或いはオフラインにて料金の請求を行う。

【0209】

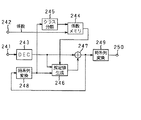

図19には、処理装置100にメソッド(プログラム)が予めインストールされている場合の構成を挙げたが、例えば図20に示す課金処理の基本モデルのように、処理装置110がメソッド(プログラム)を持たず、管理センター103等のサーバから、必要に応じてメソッドを取得(処理を行う毎にプログラムをダウンロード)することも可能である。

【0210】

この図20の処理装置110には、管理センター103から送信されてきたメソッド(プログラム)を一時的に保持するためのメモリ111と、そのメモリ111に保持されたメソッド(プログラム)を用いて処理を行うためのMPU(マイクロプロセッサユニット)とが設けられている。

【0211】

また、この図20の場合の管理センター103は、処理装置110が正当な装置であるか(ユーザが正当なユーザであるか)否かの認証情報を保持する認証用メモリ104と、ユーザ(処理装置110)に対するメソッド(プログラム)の伝送履歴と料金計算用のテーブル107に保持されている各アルゴリズム毎の利用料金計算表とに基づいて、そのユーザの利用料金を計算する料金計算システム106と、複数の異なるアルゴリズム(プログラム)を保持するアルゴリズムメモリ115と、全体を管理すると共に処理装置110からの要求に応じてアルゴリズムメモリ115からプログラムを読み出し、例えば圧縮して処理装置110に送信する処理管理プロセッサ114とを備えている。

【0212】

この図20において、管理センター103のアルゴリズムメモリ115に保持されている各アルゴリズムに対応する処理のうち何れかを利用したい場合、先ず、処理装置11のユーザからは、上記各処理のうち何れかを選択するための選択指示が行われる。当該ユーザによる選択の指示がなされると、処理装置110のMPU112は、管理センター103に対して処理手法(アルゴリズム)の送信要求を行う。

【0213】

上記アルゴリズムの送信要求を受信すると、管理センター103の処理管理プロセッサ114は、その要求を行った処理装置110が、自己の管理している処理装置であるか否か、すなわちその要求を行った処理装置110が正当な装置(正当なユーザ)であるか否かを、認証用メモリ104に格納されている認証情報を元に確認する。この認証において、正当な処理装置(正当なユーザ)であると確認すると、処理管理プロセッサ114は、アルゴリズムメモリ115から処理手順(プログラム)を読み出し、そのプログラムを例えば圧縮したり必要に応じて暗号化等して処理装置110に送信する。

【0214】

上記送信されてきたプログラムを受信すると、処理装置110のMPU112は、圧縮の解凍や暗号の復号等を行い、得られたプログラムをメモリ111に保存させる。その後、MPU112は、そのメモリ111に保存したプログラムを用いて処理を行う。これによりユーザの所望する処理が実行されることになる。なお、上記メモリ111に保存されたプログラムは、上記処理が終了すると、当該プログラムが再度利用されないように自己破壊を行う。

【0215】

また管理センター103の処理管理プロセッサ114は、上記プログラムを送信した処理装置(ユーザ)とその処理手法(アルゴリズム)を示す情報(伝送履歴)を、料金計算システム106に送る。料金計算システム106は、伝送履歴の情報を受け取ると、料金計算用テーブル107に保持されているテーブルを用いて、上記処理(アルゴリズム)を利用した場合の料金を計算する。その後、料金計算システム106は、上記処理装置110のユーザに対して、オンライン或いはオフラインにて料金の請求を行う。

【0216】

次に、上述した課金処理モデルを実際のシステム構成に適用した場合、すなわち例えば本実施の形態では前記図1の管理センタ103を通じて行われる端末1や2へのデータ提供や端末1と2の間でのデータ送受信に応じた課金処理の場合について、図21以降の各図を参照しながら説明する。

【0217】

ここで、図1に示した構成の場合、前述したように、送受信される画像のデータ量が問題になり、前述の例では、画像を背景、オブジェクト、付加情報に分け、さらに階層符号化することによってデータ量を制御しているが、以下の例では、データ量制御のために、異なる画像圧縮のアルゴリズムの中から、ユーザが要求する画質に応じたアルゴリズムを適宜選択し、その選択されたアルゴリズムを利用して圧縮された画像データを送受信する例を挙げている。なお、本実施の形態では、上記画像圧縮のための異なるアルゴリズムとして、前記階層符号化の他に、それぞれ後述するサブサンプル、オブジェクト符号、クラス分類適応予測符号、その他(例えばMPEG等)等を例に挙げている。

【0218】

また、本実施の形態の場合、上記選択されるアルゴリズムには、上記画像圧縮のためのアルゴリズムだけでなく、状況に応じてそれら画像圧縮のアルゴリズムを自動選択(最適化)するためのアルゴリズム、前述の図16〜図18を用いて説明したように、学習することによって画像中からユーザが興味を持っている領域(注目点)を予測するためのアルゴリズム、装置の電力使用量の自動制御を行うためのアルゴリズム等のように、あらゆる階層(ソフトウェア層)のアルゴリズムをも、それぞれ選択可能となされている。すなわち、装置により使用されるソフトウェア層は、例えばハードウェアの制御ソフトウェア、OS(オペレーションシステム)、アプリケーションソフトウェア等からなるが、本実施の形態によれば、上記画像圧縮のアルゴリズムや、アルゴリズム自動選択(最適化)のアルゴリズム、注目点の予測アルゴリズムのようなアプリケーションソフトウェア層における異なるアルゴリズムの選択だけでなく、電力使用量の自動制御アルゴリズムや各種ハードウェアの切替制御アルゴリズムなどのようなハードウェア制御ソフトウェア層についての異なるアルゴリズムをも選択可能となっている。

【0219】

本実施の形態では、上述のように複数の異なるアルゴリズムのうちから所望のアルゴリズムの選択がなされると、その選択されたアルゴリズムに応じた課金が行われることになる。なお、各アルゴリズムに対する課金額は、例えばそれぞれの階層での選択毎の料金の和で定義する。

【0220】

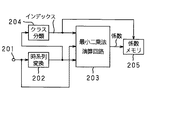

図21には、ユーザが要求する画質に応じて、画像圧縮のための異なるアルゴリズムの中から適宜選択されたアルゴリズムを利用して画像データを圧縮し、その圧縮画像データを送受信可能としたシステムの主要部の構成例を示す。なおここでは、説明を分かり易くするために、図21の構成として、図1のシステムに本実施の形態の課金処理モデルを適用した場合の主要部のみを示しており、前記図1の送信装置1や受信装置2が備える他の構成については省略している。また、送信装置1と受信装置2は基本的に同じ構成を備えているが、図21では図示を簡略化するために、送信装置1には受信装置2からの送信要求に応じた画像データ送信のための主要部の構成のみを、また受信装置2にはユーザの要求とそれに応じて送信されてくる画像データの受信のための主要部の構成のみを示している。

【0221】

図21に示す送信装置1は、主要部の構成として、画像データを取り込むための前記ビデオカメラ部6(前記画像入力部11)と、画像圧縮のためのそれぞれ異なるアルゴリズムであるサブサンプル圧縮、オブジェクト符号圧縮、クラス分類適応予測圧縮、階層符号化等をそれぞれ実行するためのサブサンプル圧縮処理部122、オブジェクト符号圧縮処理部123、クラス分類適応予測圧縮処理部124、前記階層符号化処理部125等を有する画像圧縮処理部121と、圧縮された画像データを送信するための画像データ送信部127と、画像データの送信要求を受信するための要求受信部126と、上記画像データの送信要求を受信したとき、その送信要求に応じて上記画像圧縮処理部121を制御すると共に、必要に応じて上記画像圧縮のアルゴリズムの自動選択(最適化)やユーザの興味の注目点予測等を行う制御部35とを備えている。

【0222】

また、受信装置2は、主要部の構成として、ユーザによる選択入力(この例では画質選択のための入力)がなされるユーザ指示入力部132と、そのユーザによる選択入力に基づいて画像圧縮のためのアルゴリズムから何れかのアルゴリズムを選択したり、状況に応じてそれら画像圧縮のアルゴリズムを自動選択(最適化)するためのアルゴリズム、画像中からユーザが興味を持っている領域(注目点)を予測するためのアルゴリズム、装置の電力使用量の自動制御を行うためのアルゴリズム等の選択信号を生成する制御部133と、画像データの要求信号を送信し、また管理センター103からの許可信号を受信する要求送信許可受信部134と、上記電力使用量の自動制御アルゴリズムを使用する場合に当該装置の電力制御を行う消費電力制御部131と、送信されてきた圧縮画像データを受信する画像データ受信部135と、その受信した圧縮画像データを圧縮時のアルゴリズムに対応して復号する圧縮画像データ復号部136と、復号された画像を表示する表示部137(前記表示部7に相当する)とを備えている。

【0223】

なお、図21の構成では、前記図19のモデルの例ように装置自身が予め複数のメソッドを保持している例を挙げているが、前記図20のモデルのように、管理センタ103から必要に応じてメソッドを取得するものであってもよい。したがって、管理センター130は、図19と図20の何れのモデルを採用するかにより、図19或いは図20の何れかの構成を取るか或いは両方の構成を有することになる。

【0224】

この図21において、送信装置1のビデオカメラ部6にて取り込んだ画像データを受信装置2で取得する場合、当該受信装置2のユーザ指示入力部132からは、ユーザによる指示信号が入力される。なお、この指示信号の入力がなされる場合の指示の基準(アルゴリズム選択の基準)は、要求する画像の画質(処理結果の性能)、処理速度、処理時間、データ転送時間、処理結果、利用料金、利用電力量(消費電力)等である。

【0225】

ここで、上記ユーザ指示入力部132からの指示信号として、所望の画質を要求するための指示信号が入力されたとき、制御部133は、その指示信号に対応した画質を実現可能な画像圧縮のためのアルゴリズムを要求するための選択信号を生成し、要求送信許可受信部134へ送る。要求送信許可受信部134は、上記選択信号を図示しない基地局や交換局などを介して管理センター103に送る。なお、この時点で通信経路の確保等の初期化処理が既に終わっているとする。

【0226】

管理センター103は、上記選択信号を受け取ると、その選択信号を送信してきた受信装置2が、自己の管理している受信装置であるか否か、すなわちその選択信号を送信してきた受信装置2が正当な装置(正当なユーザ)であるか否かを確認し、正当な受信装置であると確認したとき、図示しない基地局や交換局などを介して送信装置1にその選択信号を送信すると共に許可信号を受信装置2に送信する。

【0227】

送信装置1の要求受信部126は、上記選択信号を受信すると、その選択信号を制御部128に送る。制御部128は、上記選択信号の内容を解析し、その解析結果に基づき、上記ビデオカメラ部6から取得した画像データを上記サブサンプル圧縮、オブジェクト符号圧縮、クラス分類適応予測圧縮、階層符号化の何れのアルゴリズムを利用して圧縮するか決定し、その決定したアルゴリズムに対応する処理部122〜125を動作させる。このようにして画像圧縮処理部121により圧縮された画像データは、画像データ送信部127に送られる。画像データ送信部127は、制御部128の制御の元で、上記圧縮画像データを、図示しない基地局や交換局などを介して受信装置2に送る。なお、送信装置1から出力された圧縮画像データを一旦管理センター103に送り、その管理センター103から当該圧縮画像データを図示しない基地局や交換局などを介して受信装置2に送信するようにしてもよい。

【0228】

受信装置2の画像データ受信部135は、上記圧縮画像データを受信すると、その圧縮画像データを圧縮画像データ復号部136に送る。圧縮画像データ復号部136は、上記制御部133の制御の元、先に選択されて利用許可のなされた画像圧縮のアルゴリズムに対応した復号アルゴリズムを使用して、その圧縮画像データを復号し、表示部137に送る。これにより、表示部137上には、上記送信装置1のビデオカメラ部6により撮影された画像が表示されることになる。

【0229】

また、受信装置2において、ユーザによりユーザ指示入力部132から、上記状況に応じてそれら画像圧縮のアルゴリズムを自動選択(最適化)するためのアルゴリズムや、画像中からユーザが興味を持っている領域(注目点)を予測するためのアルゴリズムを指示する旨の指示信号が入力されると、制御部133は、上記ユーザ指示入力部132からの指示信号に基づいて、上記アルゴリズム自動選択(最適化)のためのアルゴリズムや注目点の予測のためのアルゴリズムの選択信号を生成し、要求送信許可受信部134へ送る。これにより、要求送信許可受信部134からは、上記選択信号が管理センター103に送られることになる。

【0230】

管理センター103は、上記選択信号の認証を行い、確認後にその選択信号を送信装置1へ送信すると共に許可信号を受信装置2に送信する。

【0231】

この時の送信装置1の制御部128は、上記選択信号の内容を解析し、その解析結果に基づき、上記サブサンプル圧縮、オブジェクト符号圧縮、クラス分類適応予測圧縮、階層符号化の何れのアルゴリズムを状況に応じて自動選択したり、注目点の予測を行うように、画像圧縮処理部121を制御する。このようにして画像圧縮処理部121により圧縮された画像データは、画像データ送信部127から送信され、基地局、交換局等を介して、受信装置2の画像データ受信部135に受信される。

【0232】

この時の受信装置2の圧縮画像データ復号部136では、上記制御部133の制御の元、上記アルゴリズム自動選択により選択された画像圧縮のアルゴリズムに対応した復号アルゴリズムを使用して、その圧縮画像データを復号し、表示部137に送ることになる。

【0233】

また、受信装置2において、ユーザによりユーザ指示入力部132から上記電力使用量の自動制御のアルゴリズムを指示する旨の指示信号が入力されると、制御部133は、装置の消費電力の自動制御アルゴリズムの利用許可の問い合わせ信号を要求送信部134を介して管理センター103に送る。この問い合わせ信号に対応した許可信号が管理センター103から送信されてくると、受信装置2では、消費電力制御のためのアルゴリズムを利用可能となり、費電力制御部131は当該装置の消費電力の自動制御を行う。

【0234】

上述したような処理と同時或いは後に、管理センター103では、上記利用許可を送信した受信装置(ユーザ)と、その利用を許可した処理、すなわち画像圧縮のアルゴリズムや、アルゴリズム自動選択(最適化)のためのアルゴリズム、注目点の予測のためのアルゴリズム、消費電力の自動制御のためのアルゴリズム等の利用履歴情報を用いて、受信装置2のユーザに対する利用料金を計算し、その利用料金請求を行う。これにより、受信装置2のユーザは、当該利用料金請求に応じた料金を管理センター103に支払うことになる。なお、図21の例の場合、各画像圧縮のアルゴリズムによる処理や、自動選択(最適化)のためのアルゴリズムによる処理、予測を行うアルゴリズムによる処理は、実際には送信装置1において行われる処理であるが、これらアルゴリズムを選択し、且つそのメリットを受けているのは、受信装置2であるため、それらのアルゴリズムに応じた課金は、そのメリットを受けている受信装置2(ユーザ)に対して行われる。

【0235】

ここで、本実施の形態において、利用された各アルゴリズムに対する課金額は、例えばそれぞれの階層での選択毎の料金の和で定義されている。したがって、例えば上記画像圧縮のアルゴリズムのみ利用された場合、前記サブサンプル圧縮、オブジェクト符号圧縮、クラス分類適応予測圧縮、階層符号化の各アルゴリズム毎に予め設定された利用料の課金がなされる。また、例えば、前記アルゴリズム自動選択(最適化)のためのアルゴリズムが利用された場合、そのアルゴリズム自動選択のためのアルゴリズムの利用料金に加えて、当該自動選択アルゴリズムにより選択された画像圧縮のためのアルゴリズムの利用料金もプラスされて課金されることになる。同様に、前記予測を行うアルゴリズムや消費電力の自動選択アルゴリズムが利用された場合にはその利用料もプラスされて課金がなされる。なお、利用料の請求は、利用料の計算結果を元に、逐次あるいはある期間でまとめて、ユーザに請求するような手法をとることができる。また、上記課金は、時間従量制を併用してもよい。

【0236】

なお、本実施の形態の場合、受信装置のユーザは、例えば上記画質のように、自己の要求を指示すれば良いのであって、自己がアルゴリズムの選択を行っているという意識をもつ必要は必ずしもない。

【0237】

次に、図22には、図21の例えば送信装置1における処理の流れを示す。

【0238】

図22において、先ず、要求受信部126では、ステップS101の処理として、前記アルゴリズムの選択信号の受信待ちとなっており、上記選択信号を受信すると、その選択信号を制御部128に送る。

【0239】

制御部128は、上記アルゴリズムの選択信号を受信すると、ステップS102の処理として、画像圧縮処理部121を制御して使用するアルゴリズムの切り替えを行う。すなわち、制御部128は、前記各処理部122〜125のうち、上記選択信号により示されているアルゴリズムに対応する処理部を使用するように、画像圧縮処理部121を制御する。

【0240】

画像圧縮処理部121では、上記制御部128によりアルゴリズムの切り替え制御がなされると、ステップS103の処理として、その切り替え指定がなされたアルゴリズムに対応する処理部を用いたコーディング(画像圧縮)を行い、さらに、そのコーディングにより得られた圧縮画像データを画像データ送信部127に送る。

【0241】

画像データ送信部127では、ステップS104の処理として、上記画像圧縮処理部121からの圧縮画像データを、基地局、交換局、管理センターを介して受信装置2に送信する。

【0242】

その後、当該送信装置1(例えば制御部128)は、ステップS105の処理として、処理の終了判定を行い、終了しないときにはステップS101の処理に戻り、終了するときには当該図22の送信装置1での処理を終了する。

【0243】

次に、図23には、図21の受信装置2における処理の流れを示す。

【0244】

図23において、先ず、ユーザによりユーザ指示入力部132から例えば画質を指示するための指示信号が入力され、さらに制御部133にて選択信号(利用するアルゴリズムを示す信号)が生成されると、その選択信号は、ステップS110にて、要求送信許可受信部134から管理センター103に向けて送信される。

【0245】

上記選択信号の送信後、制御部133は、要求送信許可受信部134が管理センター103からの前記許可信号を受信したか否かを見ており、不許可信号が返信されたか或いは一定時間経過しても許可信号が送信されてこない場合、処理を終了する。一方、管理センター103から許可信号が送信されてきた場合には、その後、送信装置1から圧縮された画像データが送信されてくることになる。

【0246】

ここで画像データ受信部135では、圧縮画像データの受信待ちとなっており、ステップS112として圧縮画像データを受信すると、その圧縮画像データを圧縮画像データ復号部136に送る。

【0247】

圧縮画像データ復号部136は、上記圧縮画像データを受け取ると、その圧縮画像データを圧縮とは逆の処理により復号(デコード)し、そのデコード後の画像信号を表示部137に送る。これにより、表示部137には画像が表示されることになる。

【0248】

その後、当該制御部133は、ステップS114の処理として、ユーザ指示入力部132から終了の要求指示がなされたか否か判定し、ユーザ指示入力部132より終了要求の指示がなされていない場合はステップS110の処理に戻り、終了要求の指示がなされた場合はステップS115にて終了信号を生成して、その終了信号を要求送信許可受信部134を介して管理センター103に送信する。管理センター103は、送信装置1に対して送信終了を行わせ、これにより処理が終了する。

【0249】

次に、図24には、図21及び図19の管理センター103における処理の流れを示す。なお、この図24では、適宜図19の管理センターの内部構成を用いて説明する。

【0250】

図24において、先ず、管理システム105は、ステップS121として、受信装置1からアルゴリズムの選択信号(アルゴリズムの要求信号)の受信待ちとなっており、当該選択信号を受信すると、ステップS122の処理として、認証用メモリ104に保持されている情報を用いて、その受信装置2の要求に対する正当性の判定を行う。このステップS122の判定処理において、不正であると判定された場合、管理システム105は、拒絶信号として不許可信号を受信装置2に送信した後、処理を終了する。

【0251】

一方、ステップS122の判定処理において正当であると判定された場合、管理システム105は、送信装置1に対してその選択信号(選択されたアルゴリズムを表す信号)を送信し、また、その選択されたアルゴリズムと受信装置2を表す情報を料金計算システム106に送る。

【0252】

料金計算システム106は、上記管理システム105から上記選択されたアルゴリズムと受信装置2を表す情報を受け取ると、ステップS125の処理として、当該情報と料金計算用テーブル107の利用料金計算表とを用いて、利用料金の計算を行う。

【0253】

その後、管理システム105は、受信装置2から終了信号が送信されてきたか否か判定し、送信されてこないときは処理を継続するためにステップS121の処理に戻る。

【0254】

ステップS126の判定処理において、送信終了と判定された時、料金計算システム106は、ステップS127の処理として、これまでの各処理毎の料金を合算し、また、ステップS128としてその計算により得られた利用料金の請求を受信装置2のユーザに対して行う。

【0255】

その後、管理システム105は、終了信号を送信装置1に対して送信し、図24の処理を終了する。なお、ステップS127とステップS128は、ステップS129の処理後に行っても良い。

【0256】

次に、前記アルゴリズムの自動選択(最適化)のためのアルゴリズムによる処理の流れについて、図25を参照しながら説明する。

【0257】

ここで、アルゴリズムの最適化は何を基準にして行うかによりその最適化の手法は異なる。上述の説明では、画像圧縮のためのアルゴリズムの選択時に、画質を基準としてユーザが処理(アルゴリズム)を選択する例を挙げたが、ここでは自動選択(最適化)の基準として利用料の安さを例に挙げる。すなわち、当該自動選択(最適化)アルゴリズムでは、先ず、利用料の最も安いアルゴリズムを選択するが、このとき、画質が限界以上に悪くなる場合にはそれより高品質な画質を得られるようなアルゴリズムを用いるように自動的にアルゴリズムを変更するような例に挙げて説明する。なお、本実施の形態では、画像圧縮のためのアルゴリズムを自動選択する例を述べているが、本発明は画像圧縮のためのアルゴリズムの自動選択に限定されるものではなく、どのようなアルゴリズムの自動選択(最適化)であっても適用可能であり、最適化の基準も利用料に限定されるものではなく、品質や処理時間、データ転送時間等であってもよい。

【0258】

この図25において、例えば画像圧縮処理の最適化のためのアルゴリズムの選択指示が、上記受信装置2よりなされたとき、図21の送信装置1の制御部128は、ステップS171として、前記サブサンプル圧縮、オブジェクト符号圧縮、クラス分類適応予測圧縮、階層符号化等の各アルゴリズムのうち、最も利用料の安いアルゴリズムを選択する。これにより、画像圧縮処理部121では、上記最も利用料の安いアルゴリズムに対応する処理部による画像圧縮処理がなされる。ここで、画像圧縮アルゴリズムの高度さに応じて利用料が決定されているとしたとき、すなわち例えば、最も簡単な圧縮処理であるサブサンプル圧縮の利用料が1回につき100円、次に高度な処理であるオブジェクト符号圧縮の利用料が1回につき200円、さらに高度な処理である階層符号化の利用料が1回につき300円、最も高度な処理であるクラス分類適応予測圧縮の利用料が1回につき400円であったとすると、最も利用料の安いサブサンプル圧縮が選択されることになる。

【0259】

次に、画像圧縮処理部121では、ステップS172の処理として、上記選択された画像圧縮のためのアルゴリズムを使用して圧縮処理が行われた後のデータを復号して得られる画像と、元の画像との差分を計算し、その差分値を制御部128に返す。

【0260】

上記差分値128を受け取った制御部128は、ステップS174の処理として、当該差分値が所定の閾値以下か否かの判定を行う。

【0261】

ここで、上記差分値が所定の閾値以下でないと言うことは、上記選択された画像圧縮のためのアルゴリズムを使用して圧縮処理により得られる画像の画質が、限界以上に悪くなっていることを表している。したがって、この時の制御部128は、より高品質な画質を得られるような画像圧縮アルゴリズムを用いるように、上記選択されるアルゴリズムの変更を行う。先の選択時に、上記サブサンプル圧縮が選択されていた場合には、それよりも高度なアルゴリズムである上記オブジェクト符号圧縮のアルゴリズムが選択される。その後、画像圧縮処理部121では、当該新たに選択されたアルゴリズムを使用して圧縮処理が行われた後、再度差分値が計算され、さらに、制御部128では、その差分値が所定の閾値以下か否かの判定を行う。この一連の処理は、上記差分値が所定の閾値以下になるまで繰り返される。

【0262】

上記ステップS174において上記差分値が所定の閾値以下になった場合、ステップS175の処理として、画像圧縮処理部121からは、その時点で選択されている画像圧縮アルゴリズムにより圧縮処理された画像データが処理結果として、画像データ送信部127を介して出力される。

【0263】

その後、制御部128は、受信装置2側からの終了要求がなされたか否かをステップS176により判定し、終了要求がなされていないときはステップS171の処理に戻り、終了要求がなされたときには当該処理を終了する。以上が、アルゴリズム自動選択(最適化)のためのアルゴリズムが選択指示されたときの動作である。

【0264】

この場合、受信装置2に対しては、上記差分値が所定の閾値以下になった時点で選択されている画像圧縮アルゴリズムに対応する利用料金に、上記最適化のためのアルゴリズムの利用料金が加算された額が課金されることになる。

【0265】

なお、上記画質を決定する所定の閾値の決め方としては、複数考えられる。例えば、予め決定しておく方法や、処理した画像をユーザに提示してユーザが選択する手法などが考えられる。

【0266】

また、この図25の説明では、一旦画像圧縮を行って得られる画質を検討(性能の比較)を行って最終的に選択される画像圧縮アルゴリズムを最適なものとして決定する手法を採用しているが、例えば、先に画像の特徴量を検出し、その特徴量に基づいて最適なアルゴリズムを判定することにしてもよい。例えば、画像中の輝度や動き、色などの値の変化の大きい画像では、単純な圧縮アルゴリズムを用いると十分な画質が得られないことが予想されるので、高度な圧縮アルゴリズムを自動選択するとようなことが考えられる。また、画像の特徴として、その画像がCG(コンピュータグラフィック)、ゲーム等の画像であるかなどの検出を行うことで、それら画像に適した圧縮アルゴリズムを自動選択するようなことも考えられる。このようなことを行った場合は、上述した利用料の安いアルゴリズムから順番に選択していくような手法と比べて、繰り返し圧縮を試さないので、処理の高速化が可能となり、画像特性と圧縮アルゴリズムの関連付けを予め設定しておけば、より最適な圧縮アルゴリズムを高速に選択可能となる。

【0267】

次に、前記画像圧縮のためのアルゴリズムのうち、サブサンプルについて説明する。当該サブサンプルとは、例えば画像を構成する各画素の例えば2画素のうち1画素を間引くような処理である。もちろん、2画素につき1画素間引く例だけでなく、3画素につき1画素、4画素につき1画素などの間引きも含まれる。

【0268】

次に、前記画像圧縮のためのアルゴリズムのうち、オブジェクト符号について説明する。

【0269】

オブジェクト符号とは、画像中で時間方向に変化しないものをオブジェクトとして作成(抽出)し、当該変化しない部分(オブジェクト)の情報を一旦送信した後は送信しないようにすることで、情報の圧縮を行う圧縮手法である。なお、このオブジェクトは、前述の図2等にて説明したオブジェクトと略々同じものと考えて良い。

【0270】

すなわち、例えば動画を送信するような場合、オブジェクト画像自体が全く変化していないものであれば、そのオブジェクトの画像データを送信することは伝送帯域の無駄な使用となる。したがってこの場合、そのオブジェクトの画像データを一旦送信した後は、再度送信しないようにすることで、情報量の大幅な削減が可能となる。

【0271】